2023年、京都市立芸術大学の新キャンパス移転と文化庁の京都移転を記念して、京都市内で開催中のクラシック音楽の一大イベント「Kyoto Music Caravan 2023」。京都市11行政区それぞれの名所や観光地で無料コンサートを開催しており、その締めくくりとして「スペシャル・コンサート」を京都市立芸術大学の新キャンパスで行います。

10月1日に京都市立芸術大学の新キャンパスがオープンしたことを記念し、京都市立芸術大学副学長の大嶋義実教授と、Kyoto Music Caravan 2023のディレクターである京都コンサートホールプロデューサーの高野裕子による対談を2回に分けて実施しました。前編 では本企画が生まれた背景についてお届けしましたが、後編では京都芸大の新キャンパスや「スペシャル・コンサート」についてお送りします。

(聞き手:京都コンサートホール 中田 寿)

――今回は対談の後編ということで、「スペシャル・コンサート」を行う、新キャンパスの堀場信吉記念ホールにやってまいりました。新しいキャンパスはいかがですか?

大嶋氏(以下、敬称略):

――一般の方が入れるスペースもあるのでしょうか。

大嶋: 11月2日の杮落とし公演 で、一般の方々にも開放されます。

堀場信吉記念ホール(京都市立芸術大学) ――高野さんは新キャンパスに本日初めて入られたと思いますが、第一印象はいかがですか?

高野:

大嶋:

高野:

大嶋:

――京都駅付近は観光客の方も多いので、そういった学外の方々もこのキャンパスに興味を持たれるかもしれませんね。

芸大通(京都市立芸術大学)©市川靖史 大嶋:

高野:

大嶋:

――大嶋さんが新キャンパスで特に注目している場所はどこですか?

大嶋:

――素敵ですね!

高野:

大嶋:

高野:

大嶋:

高野:

大嶋:

高野: ご寄付いただけるなんて、素晴らしいことですね。

笠原記念アンサンブルホール(京都市立芸術大学)©市川靖史 高野:

大嶋:

―― 次はスペシャルコンサートについてお伺いします。いま対談を行っているこの会場で『Kyoto Music Caravan 2023』の締めくくりとなる「スペシャルコンサート」を2024年3月30日に開催します。どういった意図で企画されましたか。

『

――なぜ京都芸大の学生だけでなく、子どもたちにも出演をお願いしたのでしょうか。

高野:

――こんなにも音楽教育の環境が充実している町はなかなかないですよね。合同演奏では、阪哲朗さんが指揮を務めてくださいますね。

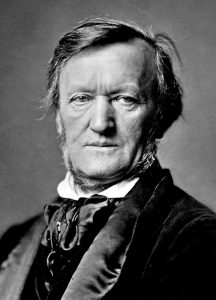

阪哲朗 ©Florian Hammerich 高野:

大嶋:

高野:

――そんな阪先生と子どもたちがこのステージで演奏するのですね。

大嶋:

高野:

大嶋:

京都市立京都堀川音楽高等学校 ――今回の出演団体の一つである「京都子どもの音楽教室」は、短期大学設立の翌年である1953年に創立されていますので、音楽教室にも信吉先生の想いが繋がっているかもしれませんね。

大嶋:

京都子どもの音楽教室 ――スペシャルコンサートでは、そんな想いを受け継いだ子どもたちが演奏を披露してくださるわけですね。

高野:

京都市ジュニアオーケストラ©Tatsuo Sasaki ――後半は全員で演奏するわけですね。

高野:

――そういう機会はあまりないのでしょうか?

大嶋:

京都市少年合唱団 ――たくさんのお客さまにお越しいただきたいですね。

高野:

――コンサートを通して、お客さまにどのようなことを伝えたいですか。

高野:

大嶋:

――市内11区のコンサートでは私たちがホールを飛び出して演奏をお届けしていますが、今度は皆さまに京都芸大のホールへお越しいただくことになりますね。

高野:

大嶋:

――ぜひそうなってほしいです。本企画でホールを出て様々な会場でコンサートをしたことで感じたことはありましたか?

高野:

大嶋:

高野:

――では最後に、今後も魅力的な「文化芸術都市・京都」であり続けるために、必要だと思われることを教えてください。

大嶋:

――高野さんは、今後の京都の文化芸術シーンを盛り上げるために、どのようなホールであり続けたいと思っていますか。

高野:

また本企画を通じて、京都芸大との連携について大きな可能性を見出すことができました。今後、当ホールや京都芸大、堀川音楽高校、子どもの音楽教室、少年合唱団、ジュニアオーケストラが連携しながら互いに発展していけるかどうか・・・それが、京都のクラシック音楽界の発展にも繋がっていくと思っています。京都コンサートホールは、みんなをつなぐ「ハブ」のような役割として、今後も機能していきたいです。

――たくさんお話を聞かせていただき、ありがとうございました。『Kyoto Music Caravan 2023』はまだ続きますので、引き続きよろしくお願いいたします。

大嶋 義実(おおしま・よしみ)

高野 裕子(たかの・ゆうこ)

★「Kyoto Music Caravan 2023」の特設ページはこちら

-724x1024.jpg)

松島社長

松島社長 高野

高野 松島社長

松島社長 松島社長

松島社長 松島社長

松島社長 松島社長

松島社長 マツシマホールディングス 代表取締役社長

マツシマホールディングス 代表取締役社長-212x300.jpg)

-724x1024.jpg)

大嶋:

大嶋: 大嶋:

大嶋:

高野:

高野:

京都芸大卒業後、ウィーン国立音大を最優秀で卒業。プラハ放送響首席奏者、群響第一奏者を歴任。現在京都芸大副学長・理事、同大音楽学部・研究科教授を兼任している。

京都芸大卒業後、ウィーン国立音大を最優秀で卒業。プラハ放送響首席奏者、群響第一奏者を歴任。現在京都芸大副学長・理事、同大音楽学部・研究科教授を兼任している。 岡田:

岡田: 高野:

高野:C-RYOICHI-ARATANI-300x300.jpg)

-728x1024.jpg)

-1024x683.jpg)

-728x1024.jpg)

-1-150x150.jpg)

-1-150x150.jpeg)

-150x150.jpg)

-1-300x300.jpg)

-300x300.jpg)

-212x300.jpg)

-212x300.jpg)