京都コンサートホールが誇る国内最大級のパイプオルガンをお楽しみいただける人気シリーズ「オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ」。11月1日に開催するVol.76にご出演いただく松居直美さんのインタビュー後編をお届けします。

京都コンサートホールが誇る国内最大級のパイプオルガンをお楽しみいただける人気シリーズ「オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ」。11月1日に開催するVol.76にご出演いただく松居直美さんのインタビュー後編をお届けします。

――前編では、オルガンとの出会いや留学時代のお話をお伺いしました。留学から戻ってきてオルガニストとしての道を歩まれ始めましたが、当時の日本では松居さんがオルガニストの先駆け的な存在だったのでしょうか?

先に述べたように、私が留学から帰ってくるまでは、ホールにあるような大きなオルガンはNHKホールにしかありませんでした。もちろん私よりももっと前にオルガンを勉強している先輩はたくさんいらっしゃいますが、活動の場がなく、ホールにオルガンもありませんでしたので、自分が卒業した学校の先生になったり、教会でオルガンを弾いたり、あるいは留学先で教会音楽家の資格をとってそのまま海外で活動をしたりしていましたね。残念ながら当時の日本は、オルガンやオルガニストが広く知られる環境ではありませんでした。

――当時に比べ、今は全国のいくつものホールに大きなオルガンがあり、オルガンのコンサートが各地で開催されていますね。楽器としてのオルガン認知度・人気も築いていると思います。

それは各ホールの努力の賜物だと思います。ただオルガンのコンサートをするだけでなく、オルガンの仕組みをお話ししながらのレクチャー・コンサートであったり、オルガンスクールのような啓発的な意義のある取り組みもされていますよね。今、30代で頭角を現しているオルガニストというのは、コンサートホールでオルガンコンサートを聴いてオルガンを始めた方、そしてホールが行っているオルガンスクールの出身者が多いのです。その背景には、ホールの皆さんの努力があります。

――今やオルガン、そしてオルガニストは日本のクラシック音楽界にはなくてはならない存在です。これからのオルガン界に思い描く未来を教えてください。

もう少しオルガンで仕事ができるようになればいいと思いますね。私たちやその下の世代もそうなのですが、今の時代に音楽大学でオルガンを勉強したら “こんなことができる” “こんな人になれる” といった確たるものを示しきれていないように感じています。ホールオルガニストがいるホールはまだ片手くらいしかありませんし、 “オルガンを勉強したってどうにもならない” と思っている若い人は結構いるのです。ですので、オルガニストが生きていける道・活動できる場所というものがもう少しないのだろうかとは思ってはいます。何がきっかけになるかわかりませんので、身近なことでできることをやっていくしかないと思うのですが、どうしたらよいのか、まだ私には見えていません。

また、いま日本には1,000台以上のオルガンがありますが、これを維持管理していく人、そして弾いていく人が減ってしまうことも悩ましいことです。維持管理する職人も第一世代が高齢化していますので、次の世代が引き継いでくれたらと願います。

――松居さんのオルガンへの想いをお聞かせいただきありがとうございます。京都コンサートホールにもとても立派なオルガンがありますので、大切にしていきたいと思います。ところで、松居さんは京都コンサートホールのオルガンに対して、どのような印象をお持ちでしょうか?

過去に2回ほど演奏したことがありますが、まず最初に見たときは、 “面白いな” と思いました。左右非対称に作ってありますので、見た目だけでなく、音の聴こえ方も面白くなるのです。左右対称のオルガンはどのように音が聴こえてくるのか大体決まっていますが、非対称の場合は変わってきます。また、ドイツ系とフランス系の音色が同居していますので、音の組み合わせの種類がとても多くなります。ドイツ系とフランス系それぞれの音色を使ってもよいですし、両方の音を混ぜて使うこともできます。

――今回のコンサートのタイトルは「J.S.バッハに至る道」です。スウェーリンクから始まり、北ドイツ・オルガン楽派のオルガニストたち、そしてJ.S.バッハと、バロック時代のオルガニストの系譜をたどるようなプログラムです。このプログラムの意図、そして聴きどころを教えてください。

北ドイツ・オルガン楽派からJ.S.バッハまでの時代は名曲が多く、繰り返し何度も弾いてみたいと思わせられます。スウェーリンクの《半音階的ファンタジア》は彼の代表作といえるような作品です。続くシャイデマンはスウェーリンクの弟子です。今回演奏する《アレルヤ、我らの神をほめたたえよ~H.L.ハスラーのモテットによる~》は、多声のための古い合唱曲であるモテットを鍵盤用に移したものですが、単に鍵盤用に書き移しただけでなく、いろいろな変化をつけた曲で、そこが面白いと思っています。ヴェックマンはハンブルクのヤコブ教会のオルガニストでした。ヤコブ教会のオルガンはとても巨大なのですが、《第1旋法によるプレアムブルム》はその巨大な楽器からこんな曲が生まれたのだと思わされる、私の好きな作品です。ブクステフーデは、言わずと知れた名曲ばかりですね。そして後半にはJ.S.バッハの作品を並べました。

今回のプログラムはJ.S.バッハに至るまでの作曲家を並べてはいますが、 “こことここが似ているね” など難しく捉えていただかなくてよいと思っています。それぞれが個性的で美しい曲ですので、1曲1曲楽しんで聴いていただければよいと思います。

――プログラムの後半には、偉大なるJ.S.バッハの作品が並びました。バッハの偉大さ・素晴らしさはどのようなところに感じますか。

J.S.バッハも初期から後期と作風は変化していて、若い時の作品は確かに若さを感じはしますが、作曲技法的に巧いなと思います。あまりに巧みであるし、あれだけのオルガン作品があっても曲の終わり方が全く同じ曲はないのです。たくさんの引き出しを持った人といいますか、バッハに至るまでの数々の音楽が吸収されていて、それがバッハの中で統合されて曲となって出てきていると思うのですが、1曲ずつの曲のキャラクターの違いの面白さもありますし、バッハ以上にどの作品を弾いても興味が持て、その興味が尽きることがない作曲家はいないように感じます。しばらく時間をおいて改めて演奏してみるとまた違った発見がいつもある作曲家は、バッハの他にはあまりいないような気がします。ですので、バッハの作品を理解したと思っているわけではありませんし、近づくほどに峰が高く見えるような、そんな存在です。

J.S.バッハも初期から後期と作風は変化していて、若い時の作品は確かに若さを感じはしますが、作曲技法的に巧いなと思います。あまりに巧みであるし、あれだけのオルガン作品があっても曲の終わり方が全く同じ曲はないのです。たくさんの引き出しを持った人といいますか、バッハに至るまでの数々の音楽が吸収されていて、それがバッハの中で統合されて曲となって出てきていると思うのですが、1曲ずつの曲のキャラクターの違いの面白さもありますし、バッハ以上にどの作品を弾いても興味が持て、その興味が尽きることがない作曲家はいないように感じます。しばらく時間をおいて改めて演奏してみるとまた違った発見がいつもある作曲家は、バッハの他にはあまりいないような気がします。ですので、バッハの作品を理解したと思っているわけではありませんし、近づくほどに峰が高く見えるような、そんな存在です。

――やはり、オルガニストにとってバッハは特別なのでしょうか?

特別ですね。簡単な曲は習い始めて割と早くに弾かせてもらいますが、それでも改めて弾くとなると全く違う曲のような気持ちで取り組まないといけないような、終わりがないような感じです。オルガンだから感じられること・得られることがバッハの作品の場合はたくさんあると思います。バッハの作品を演奏するときは、オルガニストでよかったなと思う瞬間です。

――最後にお客さまへメッセージをお願いいたします!

今回のプログラムは、最初は割と素朴な感じのような、いま私たちが慣れ親しんでいる近代和声とは違う世界の作品から入っていきますが、どの作品も美しい曲ですので、あまり難しく考えずに楽しんで聴いていただけたら嬉しく思います。

――ありがとうございました!11月1日、京都コンサートホールのオルガンで松居さんの演奏をお聴きできることを楽しみにしています。

(2025年7月 東京にて 京都コンサートホール事業企画課インタビュー)

♪11月1日(土)開催「オムロン パイプオルガン コンサートシリーズVol.76 松居直美 presents “J.S.バッハに至る道”」の詳細はこちら!

オルガニストになるというビジョンは全くなかったですね。実は一度、オルガンを辞めようと思ったことがありました。大学院を卒業してから1年くらいの時期です。オルガン科を卒業しても “何かになれる” というモデルがあったわけではありませんし、可能性も考えられませんでした。私が学生の頃はオルガンのあるコンサートホールはなかったので、ホールオルガニストという職もありませんでした。しかし、その頃たまたま誘われて行った国際基督教大学でのコンサートを聴いて、 “もう一度オルガンを演奏したい” と思ったのです。そのコンサートで演奏していたのは、東ドイツのトーマス教会のオルガニストだったハンネス・ケストナーでした。

オルガニストになるというビジョンは全くなかったですね。実は一度、オルガンを辞めようと思ったことがありました。大学院を卒業してから1年くらいの時期です。オルガン科を卒業しても “何かになれる” というモデルがあったわけではありませんし、可能性も考えられませんでした。私が学生の頃はオルガンのあるコンサートホールはなかったので、ホールオルガニストという職もありませんでした。しかし、その頃たまたま誘われて行った国際基督教大学でのコンサートを聴いて、 “もう一度オルガンを演奏したい” と思ったのです。そのコンサートで演奏していたのは、東ドイツのトーマス教会のオルガニストだったハンネス・ケストナーでした。 20世紀を代表するフランスの偉大な音楽家 ピエール・ブーレーズの真髄に迫る、京都コンサートホールのオリジナル企画「ブーレーズへのオマージュ」。コンサートの翌日11月9日(日)には、ブーレーズの作品や思想への理解をさらに深めていただくため、京都市立芸術大学 堀場信吉記念ホールにてスペシャルイベント「ピアニスト永野英樹による公開マスタークラス」を開催します。

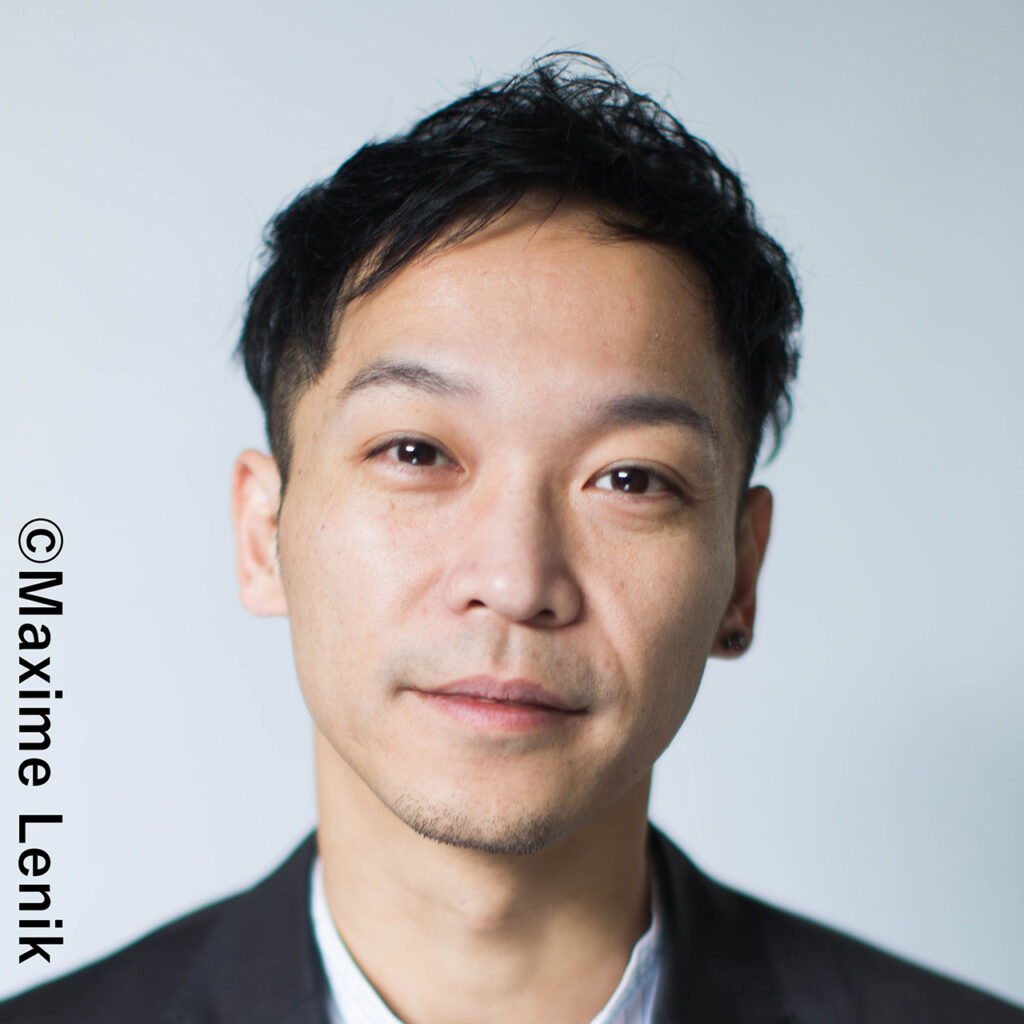

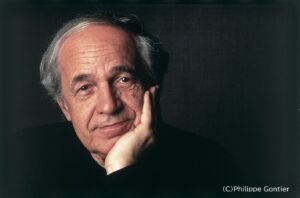

20世紀を代表するフランスの偉大な音楽家 ピエール・ブーレーズの真髄に迫る、京都コンサートホールのオリジナル企画「ブーレーズへのオマージュ」。コンサートの翌日11月9日(日)には、ブーレーズの作品や思想への理解をさらに深めていただくため、京都市立芸術大学 堀場信吉記念ホールにてスペシャルイベント「ピアニスト永野英樹による公開マスタークラス」を開催します。 ブーレーズに初めて会ったのはIRCAMでした。確か2009年です。私は2007年から2009年まで研究員として2年間、IRCAMに滞在していました。当時、修了作品を制作するため施設によく寝泊まりしていたのです。確か夜の22時頃だったと思うのですが、カフェで休憩しようと飲み物を取りにエレベーターを降りたら、ブーレーズが目の前にいたのです。僕は『え?』となりましたし、ブーレーズも『え?』となっていましたね(笑)。不思議な出会い方でした。その後、私の修了作品がポンピドゥー・センターでアンサンブル・アンテルコンタンポランの演奏により初演されることになったのですが、その時にもブーレーズは聴きに来ていました。作品を聴いていただいた後に直接お話ししたのですが、ものすごく緊張していて何をしゃべったかは覚えていません。でも『よかったよ』とは言ってもらえましたね。当時、ブーレーズはかなり高齢でしたので、一緒に活動をすることはなかったのですが、ブーレーズの存在感、そしてオーラのようなものを強く感じました。

ブーレーズに初めて会ったのはIRCAMでした。確か2009年です。私は2007年から2009年まで研究員として2年間、IRCAMに滞在していました。当時、修了作品を制作するため施設によく寝泊まりしていたのです。確か夜の22時頃だったと思うのですが、カフェで休憩しようと飲み物を取りにエレベーターを降りたら、ブーレーズが目の前にいたのです。僕は『え?』となりましたし、ブーレーズも『え?』となっていましたね(笑)。不思議な出会い方でした。その後、私の修了作品がポンピドゥー・センターでアンサンブル・アンテルコンタンポランの演奏により初演されることになったのですが、その時にもブーレーズは聴きに来ていました。作品を聴いていただいた後に直接お話ししたのですが、ものすごく緊張していて何をしゃべったかは覚えていません。でも『よかったよ』とは言ってもらえましたね。当時、ブーレーズはかなり高齢でしたので、一緒に活動をすることはなかったのですが、ブーレーズの存在感、そしてオーラのようなものを強く感じました。 パリに住んでいるときにブーレーズが指揮する姿を見たことがあります。作曲家としてのブーレーズと直接的な繋がりがあるかはわかりませんが、ブーレーズのリハーサルは極めて合理的なのですよね。楽譜を通してブーレーズの人柄を知ることは難しいと思うのですが、指揮者としてのブーレーズはきわめて厳格な音楽づくりをしていました。ただそれと同時に、ユーモアを忘れないという一面もあって、そういった場面に出会ったときに、『ああ、やっぱりブーレーズも人間なんだな』って思いました。僕が楽譜を通して知るブーレーズ以上に、指揮者ブーレーズは人間的だなと思います。楽譜からも論理だけでは片づけられない作曲家の顔みたいなものは見えるのですが、実際に指揮をしている姿を見ると結構インパクトがありました。

パリに住んでいるときにブーレーズが指揮する姿を見たことがあります。作曲家としてのブーレーズと直接的な繋がりがあるかはわかりませんが、ブーレーズのリハーサルは極めて合理的なのですよね。楽譜を通してブーレーズの人柄を知ることは難しいと思うのですが、指揮者としてのブーレーズはきわめて厳格な音楽づくりをしていました。ただそれと同時に、ユーモアを忘れないという一面もあって、そういった場面に出会ったときに、『ああ、やっぱりブーレーズも人間なんだな』って思いました。僕が楽譜を通して知るブーレーズ以上に、指揮者ブーレーズは人間的だなと思います。楽譜からも論理だけでは片づけられない作曲家の顔みたいなものは見えるのですが、実際に指揮をしている姿を見ると結構インパクトがありました。

今年生誕100年を迎えた、20世紀の偉大なる作曲家 ピエール・ブーレーズ。2009年には「京都賞」を受賞し、ここ京都コンサートホールで彼の作品が演奏されるなど、京都とも縁の深い人物です。

今年生誕100年を迎えた、20世紀の偉大なる作曲家 ピエール・ブーレーズ。2009年には「京都賞」を受賞し、ここ京都コンサートホールで彼の作品が演奏されるなど、京都とも縁の深い人物です。

-1024x576.jpg)

.jpg)

.jpg)

-724x1024.jpg)

山形県生まれ。東京藝術大学大学院博士課程満期修了。桐朋学園大学音楽学部教授を経て、現在、桐朋学園大学名誉教授。18,19世紀を主対象に音楽社会史や音楽思想史を専攻。「音楽家の社会史」、「聖なるイメージの音楽」「音楽史ほんとうの話」、「ブラームス」、「シューマン 全ピアノ作品の研究 上・下」(以上、音楽之友社、ミュージック・ペン・クラブ賞受賞)、「ドイツ・レクイエムへの道、ブラームスと神の声・人の声」(音楽之友社)、「ブラームスの協奏曲とドイツ・ロマン派の音楽」(芸術現代社)、「ピアノの誕生」(講談社)、「楽聖ベートーヴェンの誕生」(平凡社)、「クラシック 名曲を生んだ恋物語」(講談社)、「クラシックでわかる世界史」、「ピアノ大陸ヨーロッパ」(以上、アルテスパブリッシング)、「世界史でたどる名作オペラ」(東京堂)などの著書のほかに、共著・共編で「ベートーヴェン事典」(東京書籍)、翻訳で「魔笛とウィーン」(平凡社)、監訳・共訳で「ルル」、「金色のソナタ」(以上、音楽之友社)「オペラ事典」、「ベートーヴェン事典」(以上、平凡社)などがある。

山形県生まれ。東京藝術大学大学院博士課程満期修了。桐朋学園大学音楽学部教授を経て、現在、桐朋学園大学名誉教授。18,19世紀を主対象に音楽社会史や音楽思想史を専攻。「音楽家の社会史」、「聖なるイメージの音楽」「音楽史ほんとうの話」、「ブラームス」、「シューマン 全ピアノ作品の研究 上・下」(以上、音楽之友社、ミュージック・ペン・クラブ賞受賞)、「ドイツ・レクイエムへの道、ブラームスと神の声・人の声」(音楽之友社)、「ブラームスの協奏曲とドイツ・ロマン派の音楽」(芸術現代社)、「ピアノの誕生」(講談社)、「楽聖ベートーヴェンの誕生」(平凡社)、「クラシック 名曲を生んだ恋物語」(講談社)、「クラシックでわかる世界史」、「ピアノ大陸ヨーロッパ」(以上、アルテスパブリッシング)、「世界史でたどる名作オペラ」(東京堂)などの著書のほかに、共著・共編で「ベートーヴェン事典」(東京書籍)、翻訳で「魔笛とウィーン」(平凡社)、監訳・共訳で「ルル」、「金色のソナタ」(以上、音楽之友社)「オペラ事典」、「ベートーヴェン事典」(以上、平凡社)などがある。-724x1024.jpg)