2022年度より2年間アウトリーチ活動を行う、2名の京都コンサートホール第2期登録アーティスト。

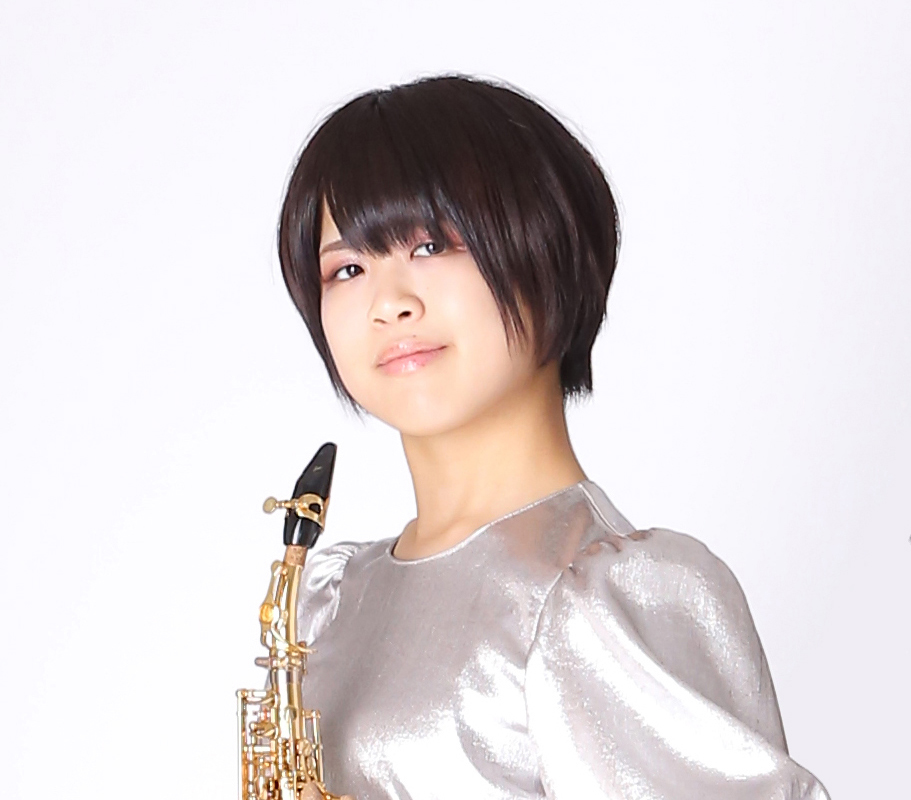

サクソフォーン奏者の福田彩乃さん(ふくた・あやの)にインタビューを行いました。楽器との出会いや1年目のアウトリーチ活動、そして「ジョイント・コンサート」など話をお聞きしました。

ぜひ最後までご覧ください。

◆ 福田さんについて

―― まずは、福田さんについてお聞きしたいと思います。アウトリーチの感想文を子どもたちからもらった際、よく書かれている質問なのですが、サクソフォーン(以下「サックス」)との出会いについて教えてください。

福田彩乃さん(以下敬称略): 一 年生の部活体験の時でした。もともとピアノを弾いていたのですが、部活体験でサックスを初めて吹いて、その楽しさから「この楽器、やりたい!」と思いました。体験の時にどれくらい楽器を吹けたかを元に判断されるオーディションで、無事に勝ち抜くことができ、アルト・サックスを担当することになりました。

―― 楽しいという感覚は大事ですよね。そのあと高校まで三重で過ごされて、進学先として京都市立芸術大学を受けようと思われたきっかけは何でしょうか?

福田:

―― 最初から京芸を目標としていたのでしょうか。

福田:

――大学に入るまで は京都と縁はありましたか。

福田:

―― 現在は大学院の博士課程に在籍していらっしゃいますが、今年度の活動は研究がメインでしたでしょうか。

福田:

――演奏に研究、そしてアウトリーチと、大変な一年だったのですね 。大学院に行こうと思った理由は何でしょうか。

福田:

―― ちなみに博士論文はどのようなテーマで書かれましたか。

福田:

――たしかに 細かいニュアンスが演奏では大事ですよね。普段の演奏にも影響はありますか?

福田: 少しずつですが「この口の形をすればこんな音が出る」というのが掴めるようになってきました。

――これまで 日本語の発音をベースにした研究はあまりなかったのでしょうか。

福田:

――サックスは他の 楽器と比べると、歴史が浅い楽器かと思いますので、日本でこれから役立ちそうですね。

福田:

◆ アウトリーチについて

――さて、 今年度から京都コンサートホールの登録アーティストとして活動してくださっていますが、登録アーティストに応募されたきっかけを教えてください。

福田:

―― 実際にこの一年間活動されてみて、普段の演奏活動に与える影響はありましたか?

福田:

――カルテットで行っていたアウトリーチと比べて いかがでしたか?

福田:

――そうだったのですね。 プログラムは共演者の曽我部さんと話し合って決めていますか?

福田:

―― 曽我部さんとはいつ出会われましたか?

福田:

―― 最初に会った時の印象はどうでしたか?

福田さん:

―― アウトリーチへ行く前には研修やランスルー(通しリハーサル)を行いましたが、実際に初めてアウトリーチへ行った時はどうでしたか?

福田: 大人を相手に行った

福田: ( 笑)、毎回子どもたちとのキャッチボールを楽しみながらやってきました。

―― 毎回子どもたちに合わせて言い回しを変えているのは素晴らしいと思いました。この一年間の活動で印象的だったことはありますか?

福田:

―― 福田さんは、最初のプログラム提出時から〈悲の鳥〉をメインに据えていて、聴かせたいという思いがあったと思うのですが、どういう意図があるのでしょうか?

福田:

―― アウトリーチでは、曲の背景にあるエピソードをお話されているので、その意図が子どもたちに伝わっているように感じます。アウトリーチを通して子どもたちに一番伝えたいことは何でしょうか?

福田: YouTube などで気軽に音楽が聴けますが、音楽は突然生まれたものではなく、色んな人が関わって、その人たちの気持ちや背景にあるものが反映され一つの曲ができていると私は思います。

―― 2年目の活動に向けた目標は何でしょうか?

福田さん:

―― 登録アーティストの活動は2年間ですが、活動を終えた後にやってみたいことはありますか?

福田:

――通常のコンサートだと プログラムノートで内容を伝えることが多いですよね。

福田:

―― アウトリーチとつながっていますね。

――ちなみに サックスはいろんなジャンルで活躍できる楽器かと思いますが、その中でもクラシックでやっていこうと思われた理由は何でしょうか?

福田:

―― 本拠地を東京に移して活動されるアーティストも多いですが、京都をベースにしたいと思っているのですね。

福田:

――京都コンサートホールとしても応援しています!ちなみに京都で好きな場所やお気に入りはありますか。

福田:

――いいですよね。ほかにハマっていることや好きなことはありますか?

福田: 「 ちいかわ」というキャラクターにハマっていて、グッズに囲まれて暮らしています。あとは水の生き物が好きで、亀を飼っています。京都水族館にもよく行きます。

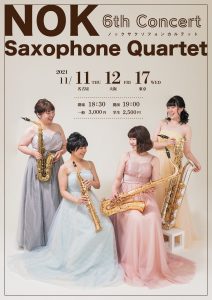

あとはパソコンを触るのが好きなので、チラシのデザインをしたりします。アンサンブルやリサイタルのチラシ、プログラムも作りました。普段はほとんど楽器かパソコンを触っているという感じです。他にサックス四重奏のための編曲もよくやっています。

――すごいですね!!

福田さんがデザインした公演チラシ

◆ ジョイント·コンサートについて

――さて、話題を「ジョイント·コンサート」に移したいと思います。これまで京芸の演奏会などで、京都コンサートホールで演奏される機会はあったかと思いますが、その中でホールでの思い出があれば教えてください。

福田:

――そうだったのですね。アンサンブルホールムラタでリサイタルをするのは初めてですか?

福田:

――今回のプログラムについて、選曲意図を教えてください。

福田:

――サックスの可能性を知っていただけるプログラムですね。それでは最後にお客様へのメッセージをお願いします。

福田:

――ありがとうございました。ジョイント・コンサートを楽しみにしております!

☆2023年3月4日開催の「ジョイント・コンサート」の公演情報はこちら

☆福田彩乃さんからの動画メッセージVIDEO 「Join us(ジョイ・ナス)!~キョウト・ミュージック・アウトリーチ~」特設ページはこちら

-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)

――

――

HP用-725x1024.jpg)

-1024x576.jpg)

.jpg)

ヨコ.jpg)

.jpg)

_高画質_表.jpg)

-724x1024.jpg)