「いい音が響いてほしい」――それだけを願い、世界的建築家 磯崎新と永田音響設計が精魂込めて創り上げた室内楽専用ホール「アンサンブルホールムラタ」。星座の描かれた天井、宇宙を思わせる舞台照明、磁北を示す光のラインなど、まるで「ミクロコスモス」を思わせるホールのインテリアは、演奏者と聴衆の胸を高鳴らせると同時に我々を「異空間」へと誘います。

ここを舞台に繰り広げられる「北山クラシック倶楽部」は、海外トップアーティストによる世界水準の演奏を、最高の空間で体感していただくシリーズです。

今回は、「北山クラシック倶楽部2018」全8公演から、12月~2019年3月に開催される後半4公演をご紹介します。小編成のアンサンブルからバロック・オーケストラまで、いま旬の多彩なアーティストたちが出演します!

演奏者の息遣いまで聞こえてくる濃密な空間で、世界レベルの演奏をご堪能ください。

なお、とってもお得に「北山クラシック倶楽部2018」後半4公演を聴いていただけるセット券(4公演・限定100セット・15%オフ、16,000円)を販売いたします(会員6/23、一般6/30~7/24)。

ご予約・ご購入時に指定範囲内から座席をお選びいただき、全公演共通座席「マイシート」でお聴きいただける、こだわりのセット券です。

この機会にぜひ「北山クラシック倶楽部2018後半セット券」をお買い求めください。

まるでオーケストラを思わせる多彩な音色 名コンビが魅せる洗練された世界観

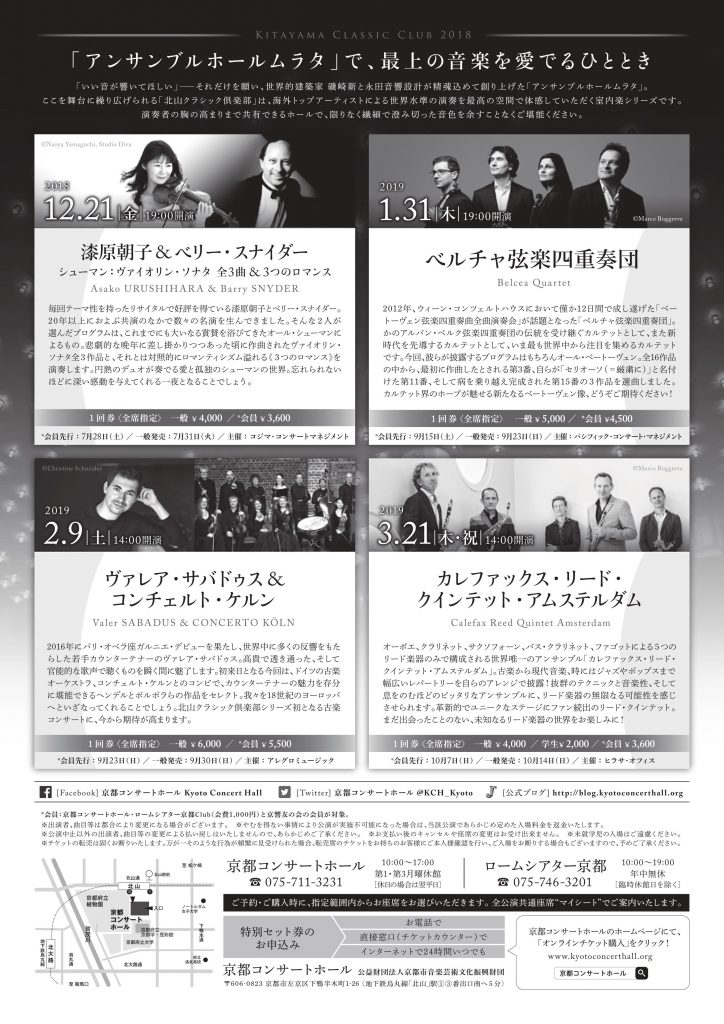

2018/12/21(金)19:00開演「漆原朝子&ベリー・スナイダー シューマン:ヴァイオリン・ソナタ 全3曲&3つのロマンス」

毎回テーマ性を持ったリサイタルで好評を得ている漆原朝子とベリー・スナイダー。20年以上におよぶ共演のなかで数々の名演を生んできました。そんな2人が選んだプログラムは、これまでにも大いなる賞賛を浴びてきたオール・シューマンによるもの。悲劇的な晩年に差し掛かりつつあった頃に作曲されたヴァイオリン・ソナタ全3作品と、それとは対照的にロマンティシズム溢れる《3つのロマンス》を演奏します。円熟のデュオが奏でる愛と孤独のシューマンの世界。忘れられないほどに深い感動を与えてくれる一夜となることでしょう。

毎回テーマ性を持ったリサイタルで好評を得ている漆原朝子とベリー・スナイダー。20年以上におよぶ共演のなかで数々の名演を生んできました。そんな2人が選んだプログラムは、これまでにも大いなる賞賛を浴びてきたオール・シューマンによるもの。悲劇的な晩年に差し掛かりつつあった頃に作曲されたヴァイオリン・ソナタ全3作品と、それとは対照的にロマンティシズム溢れる《3つのロマンス》を演奏します。円熟のデュオが奏でる愛と孤独のシューマンの世界。忘れられないほどに深い感動を与えてくれる一夜となることでしょう。

[一回券(全席指定)]一般:4,000円、会員3,600円*

*会員先行:7月28日(土)/一般発売:7月31日(火)/主催:コジマ・コンサートマネジメント

ウィーン・コンツェルトハウスでのベートーヴェン全曲演奏会が話題に!

世界中から熱い視線を浴びるカルテットを聴く一夜

2019/1/31(木)19:00開演「ベルチャ弦楽四重奏団」

2012年、ウィーン・コンツェルトハウスにおいて僅か12日間で成し遂げた「ベートーヴェン弦楽四重奏曲全曲演奏会」が話題となった「ベルチャ弦楽四重奏団」。かのアルバン・ベルク弦楽四重奏団の伝統を受け継ぐカルテットとして、また新時代を先導するカルテットとして今、最も世界中から注目を集めるカルテットです。今回、彼らが披露するプログラムはもちろんオール・ベートーヴェン。全16作品の中から、最初に作曲したとされる第3番、自らが「セリオーソ(=厳粛に)」と名付けた第11番、そして病を乗り越え完成された第15番の3作品を選曲しました。カルテット界のホープが魅せる新たなるベートーヴェン像、どうぞご期待ください!

[一回券(全席指定)]一般:5,000円、会員4,500円*

*会員先行:9月15日(土)/一般発売:9月23日(日)/主催:パシフィック・コンサート・、マネメント

両性的なクリスタル・ヴォイスと圧倒的な超絶技巧――

超人気スター歌手と名門古楽オーケストラ、夢の共演

2019/2/9(土)14:00開演「ヴァレア・サバドゥス&コンチェルト・ケルン」

2016年にパリ・オペラ座ガルニエ・デビューを果たし、日本でも多くの反響をもたらした若手カウンターテナーのヴァレア・サバドゥス。高貴で透き通った、そして官能的な歌声で聴くものを瞬く間に魅了します。今回はドイツの古楽オーケストラ、コンチェルト・ケルンとのコンビで、カウンターテナーの魅力を存分に堪能できるヘンデルとポルポラらの作品をセレクト。我々を18世紀のヨーロッパへといざなってくれることでしょう。北山クラシック倶楽部シリーズ初となる古楽コンサートに、今から期待が高まります。

[一回券(全席指定)]一般:6,000円、会員5,500円*

*会員先行:9月23日(日)/一般発売:9月30日(日)/主催:アレグロミュージック

リード楽器を愛する全ての人へ

世界でも類を見ないスーパー・アンサンブル

2019/3/21(木・祝)14:00開演「カレファックス・リード・クインテット・アムステルダム」

オーボエ、クラリネット、サクソフォーン、バス・クラリネット、ファゴットによる5つのリード楽器のみで構成される世界唯一のアンサンブル「カレファックス・リード・クインテット・アムステルダム」。古楽から現代音楽、時にはジャズやポップスまで幅広いレパートリーを自らのアレンジで披露!抜群のテクニックと音楽性、そして息をのむほどのピッタリなアンサンブルに、リード楽器の無限なる可能性を感じさせられます。革新的でユニークなステージにファン続出のクインテット。まだ出会ったことのない、未知なるリード楽器の世界をお楽しみに!

[一回券(全席指定)]一般:4,000円、学生2,000円、会員3,600円*

*会員先行:10月7日(日)/一般発売:10月14日(日)/主催:ヒラサ・オフィス

★お得な4公演セット券(限定100セット!)★

[料金]全席指定 16,000円 <15%お得!>

[販売期間]

*会員先行:6月23日(土)~6月29日(金)

一般:6月30日(土)~7月24日(火)

*会員…京都コンサートホール・ロームシアター京都Club(会費1,000円)・京響友の会の会員が対象です。

☆セット券のご購入は、

<電話・窓口> 京都コンサートホール 075-711-3231(10:00~17:00)

ロームシアター京都 075-746-3201(10:00~19:00)

<インターネット> オンラインチケット購入

-1.jpg)

smallC青柳聡-1024x682.jpg)

c伊藤菜々子-300x200.jpg)

イタリアが生んだ最高に陽気なヴィルトゥオーゾ集団「ザ・ベース・ギャング」彼らのステージはまるで一大エンターテイメント!クラシックから、ジャズ、タンゴ、映画音楽、ロックにいたるまで名曲の数々を極上のアレンジで聴かせてくれます。彼らの魅力はなんといっても、一度聴くと病みつきになるほどの「面白さ」と「サービス精神」。これまで知らなかった「コントラバスの世界」が目の前に広がっていくのを感じるでしょう。老若男女問わず楽しめるコンサートに乞うご期待!

イタリアが生んだ最高に陽気なヴィルトゥオーゾ集団「ザ・ベース・ギャング」彼らのステージはまるで一大エンターテイメント!クラシックから、ジャズ、タンゴ、映画音楽、ロックにいたるまで名曲の数々を極上のアレンジで聴かせてくれます。彼らの魅力はなんといっても、一度聴くと病みつきになるほどの「面白さ」と「サービス精神」。これまで知らなかった「コントラバスの世界」が目の前に広がっていくのを感じるでしょう。老若男女問わず楽しめるコンサートに乞うご期待!

-194x300.jpg)

-200x300.jpg)

-227x300.jpg)

-225x300.jpg)

-188x300.jpg)

-e1509494917144-199x300.jpg)

-240x300.jpg)

-200x300.jpg)

-200x300.jpg)

今年も指揮を務めてくださった秋山和慶先生。

今年も指揮を務めてくださった秋山和慶先生。 レクイエムでソリストを務めた4名。音大フェスでは毎年合唱のソリストをオーディションによって選出しています。今年は5月半ばにオーディションが開催されましたが、オーディション内容が発表されたのはなんと3月!とても早くからこの日のために頑張ってきました。

レクイエムでソリストを務めた4名。音大フェスでは毎年合唱のソリストをオーディションによって選出しています。今年は5月半ばにオーディションが開催されましたが、オーディション内容が発表されたのはなんと3月!とても早くからこの日のために頑張ってきました。