音楽家が見た世界をウインナ・ワルツであぶり出す「ラヴェルが幻視したワルツ」(10/2開催)。

今回の公演を監修していただき、コンサート当日にはレクチャーしていただく、音楽学者の伊東信宏(大阪大学大学院教授)さんに、本公演のプログラムの要であるラヴェルの《ラ・ヴァルス》についてご寄稿いただきました。

「ラ・ヴァルス」に映る旧世界/伊東信宏

ラヴェルの「ラ・ヴァルス」というのは、捉えがたい曲です。「ウィンナ・ワルツ」へのオマージュだというだけあって、そこここからワルツの断片のようなものが聞こえてきます。それは時としてふるいつきたくなるほど魅力的に立ち上るのですが、それが全面的に展開されることはなく、奥の方でチラチラ見え隠れするだけです。そして、あの穏やかで甘い「ウィンナ・ワルツ」に基づいているにしては、「ラ・ヴァルス」にはどこか不穏なものが漂っています。特に後半、ワルツの回転は止まらなくなり、暴走を始めて悲鳴をあげ、最後には断ち切られるように終わります。どう見ても、どう聴いても、古き良き時代への賛歌などではありません。

そもそもこの曲は、はじめはあまり評判が良くありませんでした。当初は、ロシア・バレエ団の総帥ディアギレフがラヴェルに委嘱したバレエ音楽だったのですが、出来上がった曲を聴いたディアギレフは「これは傑作だがバレエじゃない、バレエの肖像画だ」と言ってこの音楽のバレエ化を断り、ラヴェルはディアギレフと仲違いすることになりました。同じ場に居て、このやり取りを聞いていたストラヴィンスキーは何も言わなかった、と伝えられます。

だが、時代が移り、1981年にカール・ショースキーが書いた闊達な書物『世紀末ウィーン』(邦訳の出版は1982年で、その後の「ウィーン世紀末」ブームの先駆けになった)では、この曲は冒頭に取り上げられて「19世紀世界の非業の死」を象徴する作品という役割を与えられています。私は曲を詳しく知る前からむしろこの評言が頭にあって、なるほどそういう曲なのか、と思ってはいたのですが、実のところあまり得心はゆきませんでした。最初に述べたように、実際の音楽を聴いてみると、魅力的なワルツの断片と不吉な加速についてラヴェルが本当のところ何を考えていたのか、感覚的に理解できなかったのです。

2020年にコロナ禍で家に閉じこもるようになってしばらくして、クサヴィエ・ロトが指揮する管弦楽版「ラ・ヴァルス」の映像を観て、ようやくピンと来るところがありました。—過去と現在との間に決定的な線を引かざるを得ない出来事が起こり、現在から見える過去が輝かしく、麗しく映る。と同時に、あの狂騒ぶりはやはりどこかおかしかったのではないか、という気もしてくる—ラヴェルは「ラ・ヴァルス」にそんな感覚を描こうとしたのではないでしょうか。

私にとっては、コロナ禍がその過去と現在との決定的な分割線となりました。ラヴェルの「ラ・ヴァルス」にとっては、第一次大戦(1914-18年)、ロシア革命(1917年)、スペイン風邪の流行(1918年から20年)、そして母の死(1917年1月)といったことがその分割線になったと思われます。ラヴェルは、母とヴァカンスを過ごしている時に第一次大戦勃発を知り、軍隊に志願しました。最初は体重が足りず入隊できなかったのですが、運転免許を取り輸送兵として志願し直して、実際に前線との輸送の任務に就いたのは1916年3月から翌年7月までです。激戦地ヴェルダンへの物資輸送という危険な任務で、多くの悲惨で不気味な光景を目にした、と伝えられています。ラヴェルの母は、この頃次第に弱っていったのですが、1917年1月に亡くなります。幼い頃から特別な愛情で結ばれていた母を失い、ラヴェルは葬儀で憔悴しきった姿を見せていた、といいます。

「ラ・ヴァルス」が書かれていたのは、まさにこの前後のことです。「ヨハン・シュトラウスへの賛歌」、ないし交響詩「ウィーン」という曲が1906年頃から構想されていて、これらが「ラ・ヴァルス」の前身と考えられていますが、本格的に作曲に取り掛かったのは1919年12月だったようです。前述のような様々な分割線の後、ラヴェルはさらに自身の胸の手術などもあって、創作意欲を取り戻すのに時間がかかったのですが、「ラ・ヴァルス」は復帰後始めての大作だったと言えます。最初にピアノ独奏版、2台ピアノ版が書かれ、管弦楽版が完成したのは1920年4月、先ほど述べたディアギレフなどへの試演会が行われたのは、同年5月のことでした。

そんなことを考えると、ラヴェルが「ラ・ヴァルス」で示した「旧世界」(「1855年頃のウィーン」と作曲者自身は書いています)への思いを、約100年後の我々がコロナ以前の世界に抱く思いと重ね合わせることはそれほど乱暴ではないのではないか、と思われます。我々と同じように、ラヴェルも「あの頃」を懐かしく、取り戻したく感じており、そして同時に現在から振り返ると「あの頃」がやはりどこか狂っていたと感じていたのではないでしょうか。そうだとすれば、「ポスト・コロナ」ないし「ウィズ・コロナ」の演奏会がまず真っ先に取り上げるべきなのは、この「ラ・ヴァルス」だと私は考えました。

「ラ・ヴァルス」を聴き、ラヴェルが抱いた「旧世界」への複雑な感情に耳を澄ますこと。我々が失ったものを追悼し、そしてそれが暴走しはじめた地点を確かめること。10月2日の演奏会「ラヴェルが幻視したワルツ」では、そのような「ラ・ヴァルス」の2台ピアノ版を中心に据え、加えて「ラ・ヴァルス」が撒き散らす魅力的なワルツの断片を、実際の「ウィンナ・ワルツ」として仕立て直す作品を三ッ石潤司さんに委嘱初演します。三ッ石さんは長くウィーン音大で教えていた、ウィーンを内側から知る作曲家で、またこのようなパスティッシュ(模作)の名手でもあります。さらにラヴェルと同じ頃、ウィンナ・ワルツを別の角度から仕立て直していたシェーンベルクやウェーベルンの編曲で、ウィンナ・ワルツそれ自体も聴いてみる、というような趣向を凝らしました。演奏には三ッ石さんご自身のピアノの他に、やはりほとんどウィーン・ネイティヴとも言える三輪郁さん、そして谷本華子さんをはじめとする、筆者が最も信頼する演奏家たちが揃いました。毎日、感染者数を横目で見ながら、10月を心待ちにしている日々です。

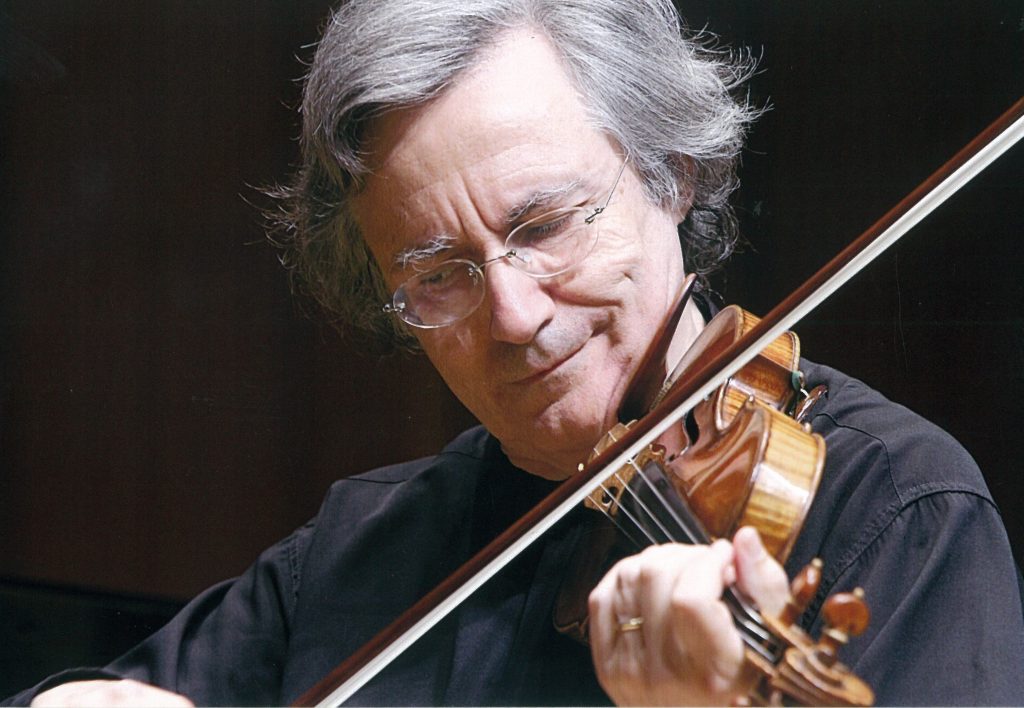

伊東信宏(いとう・のぶひろ)

.jpg)

1960年京都市生まれ。大阪大学文学部、同大学院を経て、ハンガリー、リスト音楽大学などに留学。大阪教育大学助教授などを経て、現在大阪大学大学院教授(音楽学)。著書に『バルトーク』(中公新書、1997年)、『中東欧音楽の回路:ロマ・クレズマー・20世紀の前衛』(岩波書店、2009年、サントリー学芸賞)、『東欧音楽綺譚』(音楽之友社、2018年)、『東欧音楽夜話』(音楽之友社、2021年)など。ほかに訳書『月下の犯罪』(講談社選書メチエ、2019年)など。東欧演歌研究会主宰。

-1024x683.jpg)

-1024x683.jpg)

この一年、中止になったアウトリーチ活動。今年一年、子どもたちはどれだけ多くのことを我慢しなければいけなかったのだろうと心を痛めていました。

この一年、中止になったアウトリーチ活動。今年一年、子どもたちはどれだけ多くのことを我慢しなければいけなかったのだろうと心を痛めていました。

-724x1024.jpg)

外枠.png)

-724x1024.jpg)

-e1600305323429-768x1024.jpg)