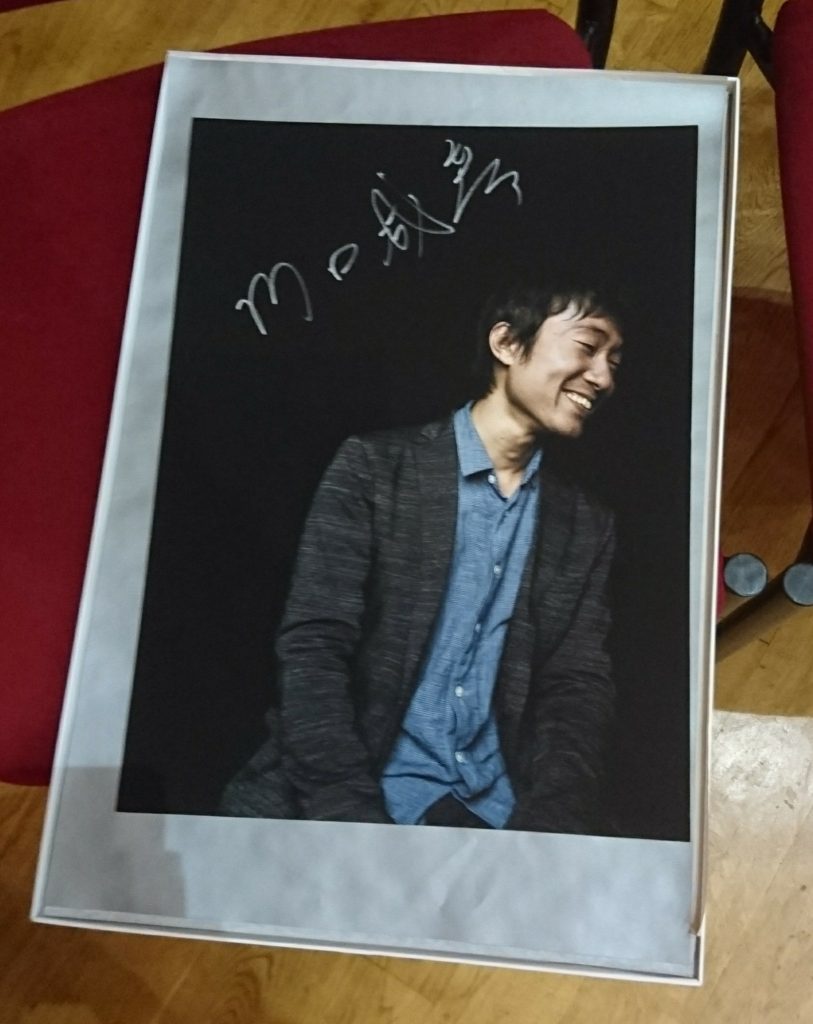

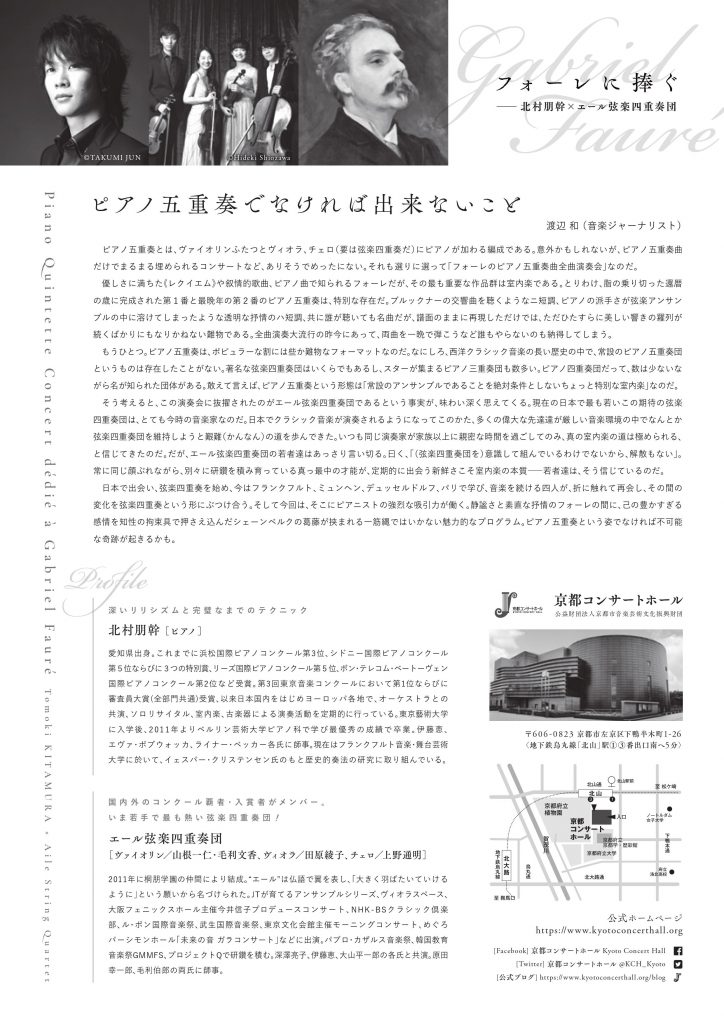

11月10日開催の「フォーレに捧ぐ――北村朋幹×エール弦楽四重奏団」(京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ)

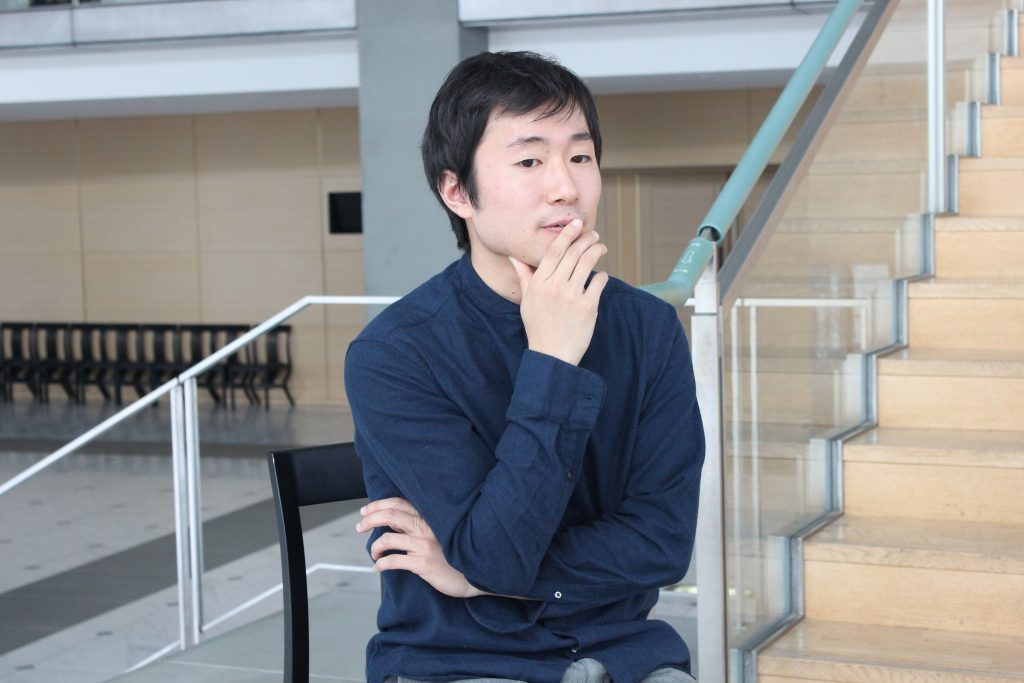

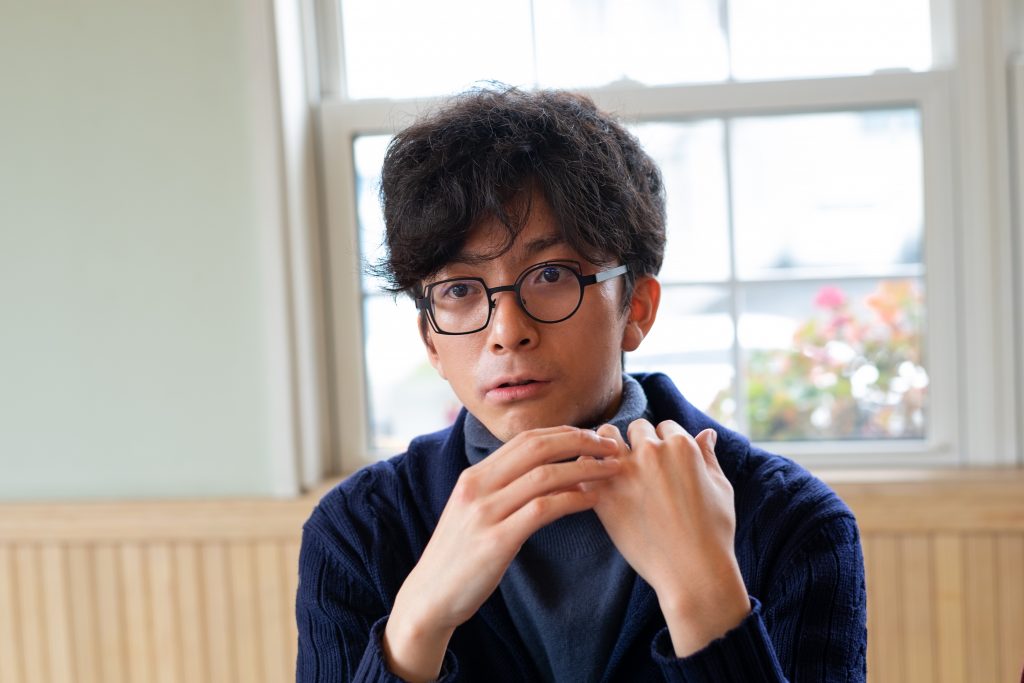

いま旬の若き日本のトップ・プレイヤーたちが一堂に会し、京都でフォーレの名曲ピアノ五重奏に挑むコンサート。本公演の開催に向けて、出演者の北村朋幹さん(ピアノ)と山根一仁さん(エール弦楽四重奏団/ヴァイオリン)にインタビューを行い、今回の公演に対する意気込みや作曲家フォーレについて語っていただきました。前編・後編の2回に分けてお送りいたします。

―――北村さん、山根さんこんにちは。今日はお忙しい中、インタビューを受けていただき、ありがとうございます。おふたりは今回11月10日(日)開催の「フォーレに捧ぐ」にご出演されますが、はじめに、京都コンサートホールからフォーレの《ピアノ五重奏曲》全曲演奏のオファーが来た時、どう思われたか教えてくださいますか。

山根一仁さん(以下、敬称略):僕はフォーレのピアノ五重奏曲を全曲演奏することに対して、ピアニストの大変さを知らなかったのですが、僕自身「これはいい機会だな」と思いました。

北村朋幹さん(以下、敬称略):僕はこんな機会は絶対ないから、やりたいと思っていました。ただ、プログラムについてエール弦楽四重奏団のメンバーと話し合った時、僕は「もし、ちゃんとリハーサルが取れないのであったら、フォーレはどちらか一曲だけにして、2曲目はもっと簡単な曲にしよう」と強調して伝えました。

それくらい本気で挑まないといけない作品だからです。

山根:これから先に演奏する機会があるかどうかを考えたときに、このメンバーで今回これらの作品に挑戦することはとても勉強になるだろうなと思いました。

実際に演奏活動をしている中で、いま自分の周りにいる音楽の仲間で一番心から信頼している人はだれかと質問されたとしたら、今回のメンバーは一番に名前が挙がる人たちなのです。

このような機会を与えてくださり、とても感謝しています。

―――私たちも、皆さんに演奏していただくことが叶い、とても嬉しく思います。特に今は全員が海外在住でいらっしゃるので、タイミングよく京都にお越しいただけることになったことは非常に幸運なことです。

ところで、フォーレのピアノ五重奏全曲を演奏することは早々と決まりましたが、もう一曲、どのような作品をプログラミングするかという話になった時、色々な意見が出ましたよね。

北村:そうですね。確かフランクとか・・・・

―――そうでした。でも、最終的にはシェーンベルク(ウェーベルン編曲)の室内交響曲第1番になりました。なぜこの作品にしようと思いましたか?

北村:まず、演奏会をする上で、演奏家は聴き手のことも考えないといけないですよね。本当は、フォーレのピアノ五重奏曲を連続して演奏した方がプログラムとしてはまとまりが良いのかもしれませんが、それだと合計1時間強も連続で音楽を聴くことになります。それはお客様にとってあまりよくないだろうと考えました。

フォーレのピアノ五重奏曲2曲とシェーンベルクのプログラム順についても色々と考えていたのですが、フォーレの《ピアノ五重奏曲第1番》は冒頭の流れるようなアルペジオが美しいということと、個人的にフォーレの《ピアノ五重奏曲第2番》の後には何も弾きたくないということから、必然的に間に何かを入れようという案になりました。

そこで、何がいいかなってずっと考えていたのですが、「ピアノ五重奏」、そして「20世紀」という時代のことを考えたとき、シェーンベルクが挙がったんです。

シェーンベルクという作曲家は12音技法を駆使した人物ですが、彼は新しいことにたくさんチャレンジした、時代の最先端を行く作曲家でした。同時に、「ロマン派時代を崩壊させた作曲家」というイメージをどうしても皆さんお持ちなんですよね。

でも、“時代の最先端にいる”ということは、“前の時代の一番あと”でもあるんです。

だから、僕自身はシェーンベルクのことを究極のロマン派だと思っていて、特にOp.9はロマンティックな作品だと思います。

その直後に書かれたOp.11のピアノ作品で、彼は新たなステップを踏み出したのですが、その前に作曲されたOp.9は、まさに「究極のロマン派」。これ以上は行けないんだろうなって作品が、この室内交響曲なんです。

一方でフォーレという作曲家は、シェーンベルクとは全く違うベクトルの音楽を書いた人でした。二人とも全く違う方法で、「ロマン派」という逃げられない場所から新しいものを生み出していった作曲家だと思っています。

こういったことが、このコンサートのテーマになるんではないかな?と思いました。

―――ロマン派という逃れられない場所から、新しいものを生み出した……。それが二人の共通点なのですね。

北村:多少無理やりですが、そうだと思います。

二人とも新しいものを生み出しつつも、前の時代を捨てることはしなかった。それが僕自身にとって重要なことなんです。もっと後の時代の曲だと、まるで点描画のような作品もありますよね。でも僕はそういう音楽よりも、エモーショナルでメロディックな曲のほうが好きですね。

このシェーンベルクは、聴けばすぐに分かりますが、リヒャルト・シュトラウス (1864-1949) とかワーグナー (1813-1883) 、ブルックナー (1824-1896) の影響がいたる所に感じられて、破裂寸前の風船みたいな印象を受けるのです。

その風船には「ロマン派」がいっぱい詰まっていて、もう「バン!」と爆発しちゃうくらいにエモーショナルな曲です。そして、とてもクレバーに書かれていて、完璧な作品の一つだと僕は思っています。そういった作品を、シェーンベルクの一番の理解者であったウェーベルン (1883-1945) が編曲しています。

フォーレとシェーンベルク、この2人の作曲家はどちらも完璧ですが、2人を比べてみるとその「完璧さ」が違うことに気付かされます。

フォーレは5人が一つの流れで弾いていかなくてはいけませんが、シェーンベルンは全員が全員のパートを理解して、全員が指揮者のようにやっていかなくてはならない。そういった挑戦をこのメンバーと一緒にしてみたかったのです。

―――なるほど。このメンバーだからこそ、演奏したいという気持ちが強くなったのですね。おそらく、なにも知らない方からすると、あのプログラムを見たら、真ん中にシェーンベルクが入っていることにものすごく違和感を感じる人もいるかもしれないと思ったのですが、それは聴いていただくと納得していただけるということでしょうか。

北村:「納得していただける」とは言い切れないかもしれませんが、一つの「20世紀の音楽の在り方」が見えるだろうとは自負しています。

―――山根さんはシェーンベルクの《室内交響曲》をプログラミングしたことに対してはどうお考えですか。

山根:実は僕、シェーンベルクの作品ってコンチェルトとファンタジーくらいしか演奏したことがないのです。だから、リハーサル時間が物を言う作品だろうなぁとは思っています。身を引き締めてと思っております。

フォーレとシェーンベルクということで、どちらも大きな挑戦になるでしょうから、一番の仲間たちとこういった作品にチャレンジ出来ることを今から楽しみにしています。

▶フォーレに捧ぐ特別インタビュー 北村朋幹さん×山根一仁さん②へ続く…

(2019年2月28日京都コンサートホール事業企画課インタビュー@京都市内のカフェ「CLOVER」にて)

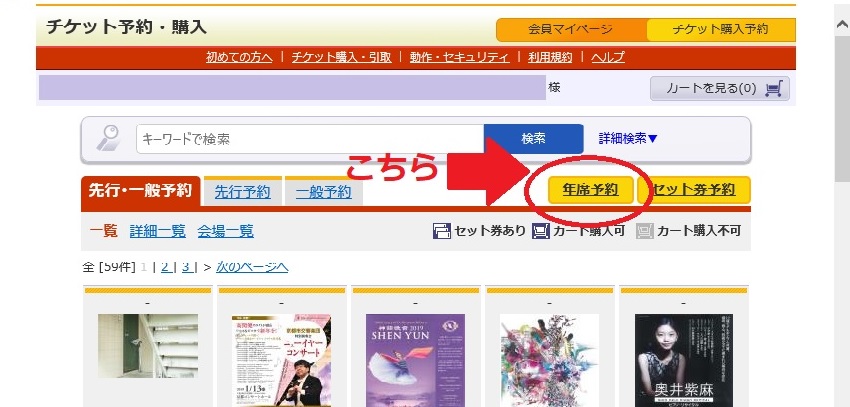

▶コンサート情報はコチラ!

-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)