京都コンサートホールスペシャル・シリーズ『光と色彩の作曲家 クロード・ドビュッシー』の第2回「ベル・エポック~サロン文化とドビュッシー~」にご出演いただく福井麻衣さん。

12年のパリ生活を経て、現在では日本を代表するハーピストとして国内外で活躍を重ねていらっしゃいます。

わたしたちはそんな福井さんの魅力に迫るため、今回特別インタビューを敢行しました。

前回のインタビューでは楽器を始められたきっかけやパリ時代のお話をお伺いしましたが、今回はドビュッシーとハープの話など、音楽に関するお話をたくさんお聞かせくださいました。

-e1541146463987-1024x794.jpg)

――ところで、私たちにとって「ハープ」はまさに「憧れの楽器」なのですが、不思議なことにハープの曲ってあまり知らないんですよね。ハープ奏者の方々は、どのような作曲家の作品をレパートリーとされているのでしょうか。

福井麻衣さん(以下敬称略):そうですねぇ……フランスだとやはりドビュッシー、フォーレになりますかね。残念ながら、ハープソロって曲が少ないんです。「オリジナル(原曲)」という意味で言いますと、ドビュッシーはハープ独奏は(コンチェルト「神聖な舞曲と世俗的な舞曲」を除くと)1曲も作曲していませんし、フォーレもあまり書いていないです。

もちろん、ドビュッシーのピアノ作品――たとえば、〈アラベスク〉とか〈亜麻色の髪の乙女〉などは、ハープで演奏してもとても美しい作品なので、わたしはよく演奏しています。

フォーレに関して言うと、ハープソロの作品で重要なものが2作品あります。《塔の中の王妃》 op.110 と《即興曲》 op.86 ですね。

そのうち《塔の中の王妃》は今回のコンサートで演奏させていただきます。

この2曲は音楽的に言えばとても対照的な作品で、コンクールでも課題曲としてしょっちゅう取り上げられています。

《即興曲》の方はとてもオープンな曲で、テクニック的に非常に難しいです。

一方の《塔の中の王妃》は、内面的な作品というか、自分の内に秘められたものを探し出して表現しなければいけない曲です。

この2曲はハープを学ぶ者であれば誰しもが「絶対勉強したい!」と思う曲ですね。ハーピストにとってフォーレは特別な存在なのです。

あとは、ハープ奏者兼作曲家、みたいな人ですかね。やっぱりマルセル・トゥルニエ (1879-1951, フランスのハープ奏者であり作曲家)とかアンリエット・ルニエ (1875-1956, フランスの女性ハーピストで作曲家)でしょうね。

――いま挙げてくださった作曲家の方々は皆フランス人ですよね。やっぱりフランスにとってハープは特別な楽器なのでしょうか。

福井:そうですね、ハープの歴史を辿っていくと色々なことが分かります。もちろん古代エジプトやアイルランドで演奏されていた民族楽器の存在は外せませんが、ハープってどんどん開発が進んでいった楽器なんです。

いまのハープと同じようなペダル・アクションが開発された時代は19世紀あたりになるんですけど当時フランスのエラール社が「ダブルアクションハープ」というものを開発したんです。

――エラールというと、ピアノで有名な楽器メーカーですね。

福井:そうです。ハープも作ってられて、当時代表的なハープといえばエラールハープだったそうです。今は残念ながら製作されていないんですけど。

そのエラールハープが全盛期を迎えていたのが、ちょうどフランスの印象派と呼ばれる作曲家たちが活躍した時代と同時期だったのです。フォーレとかドビュッシーの時代ですよね。

なので、当時はハープの開発が進み、ハープの曲を書く作曲家も活躍し、加えてピエール・ジャメ(1893-1991, フランスのハーピストでマリー・クレール=ジャメの父にあたる)やリリー・ラスキーヌ(1893-1988)といった素晴らしいハーピストがいらして・・・「楽器・作曲家・奏者」といった3つの交流がとても良い形で存在した時代でした。

――その流れはピアノと一緒ですね。ピアノの発展もそんな感じです。ピアノが発展するのと一緒に、楽曲もどんどん発展してきて、楽器製作家と作曲家、そしてピアニストたちが意見交換しあって…

福井:そうですよね。ちなみに、ピエール・ジャメというフランスのハーピストは、今回の演奏会で演奏させていただくドビュッシーの《フルートとヴィオラ、ハープのためのソナタ》を初演したハーピストでもあるんです。

――いま話題に出ましたが、ドビュッシーは自作にハープをたくさん起用していますよね。

ドビュッシーにとってハープはどのような存在の楽器だったのでしょうか。

福井:ドビュッシーとハープに関する話は色々な逸話が残されていますが、すごくハープが好きだったようです。ドビュッシーはとても繊細な人だったと言われているので、繊細な表現が出来るハープに強く惹かれたのではないかなって思います。

――彼の重要な作品には必ずハープを使っていますもんね。

福井:そうですよね、オーケストラの作品でもたくさん使っていますから。たとえば、《牧神の午後の前奏曲》とか《海》とかでも。

――《ビリティスの歌》でも2台のハープを使っていますね。

福井:そうですね、使っています。

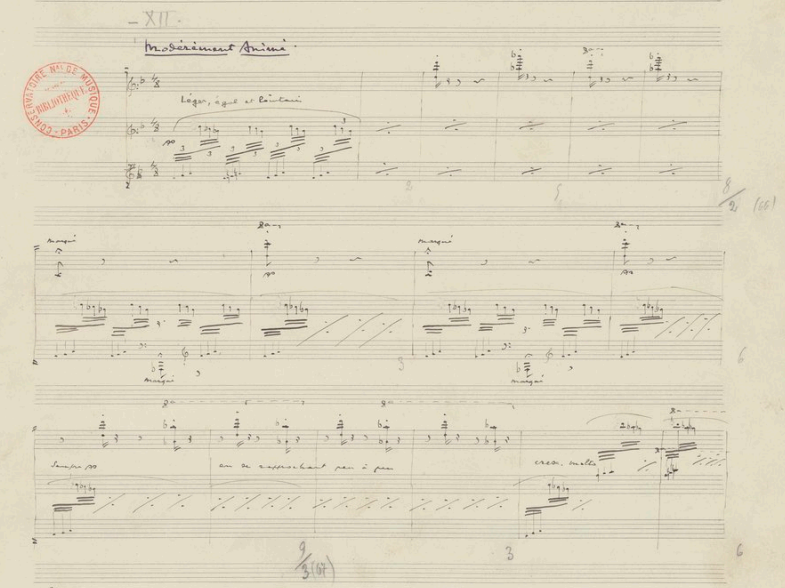

そういえば、パリに留学していた時、アナリーゼのクラスを担当していた先生にフランス国立図書館に連れて行ってもらったことがあります。

そこにはドビュッシーのマニュスクリプト(手書きの楽譜)が保存されていて、そのときに見た作品はドビュッシーの〈花火〉でした。それを見て驚いたのですが、ドビュッシーの書き方ってすっごく細かいんです。それを見て「すごくきめ細やかな人だったのかもしれない」と思いました。

でも、筆致はすごく細かいんですけど、自分の意図はこうだっていうはっきりしたものもあるように思います…。自分の書いたものに対して「絶対にこれはこういうふうに守って弾いていただきたい」という強い部分と、繊細な部分と、二面性を持っていたのかなというように思います。

――そういうことって印刷譜では絶対にわからないことですよね。作曲家の筆を確かめることは、演奏家にとっては非常に大事なことだと思います。

福井:わたしもとても貴重な体験をさせていただいたと思いました。

当時はいまと違って、毎回こう、筆先にインクをつけ直して書いていましたよね。そういう青いインクの跡を見て、本当に感動したんです。特に〈花火〉って華やかな曲じゃないですか。

それなのに、ドビュッシーはすごくきめ細やかに書いていたんだなぁと思いました。

――それではそろそろ最後の質問をしたいと思います。

今回、ドビュッシー・シリーズの第2回にご出演いただきますが、この公演の見どころや聞きどころを教えてくださると嬉しいです。

福井:そうですね。やはり、「サロン文化」と「サロンコンサート」的な側面に注目していただきたいということでしょうか。例えば、フォーレとかドビュッシー、イベールにサン=サーンスといった曲を演奏しますが、当時のサロンでは彼らの曲は非常に人気だったんです。そういう作品を一つのコンサートに集約して演奏するという、サロン風のコンサートって日本中どこを探しても京都コンサートホール以外に無い、と思うんですね。

それを企画していただいた京都コンサートホールにすごく感謝しています。

そのために、どうにかして自分の経験を生かして、聴衆の皆さまにフランスの“味”をお届け出来たら良いなと思います。

そういう意味も込めて、こちらのハープを持ってきました。このハープはフランス製なのです。これはカマック社のハープで、フランスを代表するハープメーカーです。

たくさんのハーピストがこのカマック社の楽器を使用していますが、やはりフランスのハープ会社が作っているだけあって、フランス音楽は奏でやすいと思っています。

色々な音色が出てくるんです。なので、このハープでフランス音楽を演奏したいなぁと思ってこの楽器を選びました。

あとは、ドビュッシーの《フルートとヴィオラ、ハープのためのソナタ》はわたしがパリ音楽院の室内楽の授業で初めて学んだ曲なのですが、すごく奥深い作品で大好きな曲です。

パリ音楽院では、先生方からフランスの色々な歴史を踏まえてさまざまなことを教えていただきました。それは今でも大きな財産になっています。

今回、素晴らしい共演者の方々とこの曲を演奏させていただけるので、本当にたのしみにしています。

――私たちも本当に楽しみにしています。今日はお忙しいところ、インタビューに応じてくださってありがとうございました。

福井:こちらこそ、ありがとうございました。

(2018年5月16日京都コンサートホール事業企画課インタビュー

@アンサンブルホールムラタ ホワイエ)

★「光と色彩の作曲家 クロード・ドビュッシー」特設ページはこちら。

★特別連載一覧

【第1回】ドビュッシーとパン(牧神)

【第2回】進々堂 続木社長インタビュー(前編)

【第3回】進々堂 続木社長インタビュー(後編)

【第4回】ピアニスト 永野英樹に迫る

【第5回】ハーピスト 福井麻衣に迫る<その1>

-1024x683.jpg)

去年、ブロムシュテットの90歳のお誕生日を祝う公演がありました。彼は年々若返っていくように感じます。お誕生日翌日からリハーサルが始まりまして、NDRからサプライズでケーキと、ソロトロンボーン奏者のシモーネがアレンジしたスウェーデン民謡(?)の演奏をプレゼントしました。ブロムシュテットが子ども時代、夏休み前に歌っていた曲だったそうで、演奏を聴いて涙を流す様子に、わたしたちもジーンときました。

去年、ブロムシュテットの90歳のお誕生日を祝う公演がありました。彼は年々若返っていくように感じます。お誕生日翌日からリハーサルが始まりまして、NDRからサプライズでケーキと、ソロトロンボーン奏者のシモーネがアレンジしたスウェーデン民謡(?)の演奏をプレゼントしました。ブロムシュテットが子ども時代、夏休み前に歌っていた曲だったそうで、演奏を聴いて涙を流す様子に、わたしたちもジーンときました。