人気シリーズ「オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ」の62回目、“オルガニスト・エトワール”にご出演いただく大木麻理さん。

大木さんは、第3回ブクステフーデ国際オルガン・コンクール優勝など輝かしい受賞歴を持つ、今注目のオルガニストです。その活躍は飛ぶ鳥を落とす勢いで、今年4月からミューザ川崎シンフォニーホールのオルガニストに就任されました。

今回、京都コンサートホール初登場を記念して、国内オルガニストの期待の星“エトワール”である大木さんに、オルガンの魅力や珍しい和太鼓との共演についてなど色々とお話を伺いました。

――こんにちは!この度はお忙しい中ありがとうございます。

まず大木さんのオルガンとの出会いをお聞かせいただけますでしょうか?

大木さん:小学校4年生の時に、地元静岡に新しいコンサートホールが完成し、そこにパイプオルガンが入りました。市民を対象に新しいオルガンの見学会が開催され、そこに参加したのがオルガンとの出会いです。

その豪華な見た目と、音色に一瞬で心をつかまれ・・・今に至ります!

――パイプオルガンは他の楽器にはない圧倒的な存在感がありますよね。大木さんにとって、パイプオルガンの魅力とは何でしょうか?

大木さん:心の琴線に触れるような繊細な音色から、天地がひっくり返りそうなダイナミックな音まで、一人で奏でることができることです。

また手だけではなく足を使って演奏したり、ストップ操作など、大きなおもちゃを操っている様な感覚になります。

――オルガニストの方々が両手両足を駆使して、大きなオルガンから様々な音色を引き出されている様子にはいつも感銘を受けます。この4月から務めていらっしゃる「ミューザ川崎シンフォニーホール・オルガニスト」について、具体的にどのようなお仕事をなさっているのか教えていただけますでしょうか。

大木さん:ソロやオーケストラとの共演など演奏のお仕事はもちろんのこと、「弾き込み」と称して、ホールが空いている時間は出来るだけ多くの時間楽器を鳴らすようにします。その中で楽器に不調がないか、チェックをしてオルガンが常に良い状態に保たれるように努めています。また外部からオルガニストをお招きする際には、その公演が円滑に進み、気持ちよく演奏をしていただくために“黒子”のような存在になることもあります。

そしてオルガンの魅力を一人でも多くの方に知っていただくため、オルガンの見学会やレッスンなども行っています。

――演奏だけでなく、様々な形でオルガンと関わっていらっしゃるのですね。大木さんは大学で教鞭も取られていますが、「教える」ことはお好きですか?また、「教える」ことによってオルガン演奏にどのようなプラス面がありますか?

大木さん:教えることは好きです。大きなやりがいを感じています。自分が教わってきたことを多くの人に伝えたいと思いますし、そのことがオルガンを習う人にとって何か助けになると嬉しいと考えています。レッスンをすることで音楽や演奏法などを客観的にそして冷静に見ることができ、自分が弾いている時には気付かない悪い癖などを知ることができます。

逆に生徒さんのオルガンと向き合う姿勢から学ぶことも沢山あり、レッスン後にはいつもオルガンが弾きたくなるんです!

――レッスン後でも弾きたくなるほど、オルガン愛に満ち溢れた大木さんから教えてもらえる生徒さんは幸せですね!

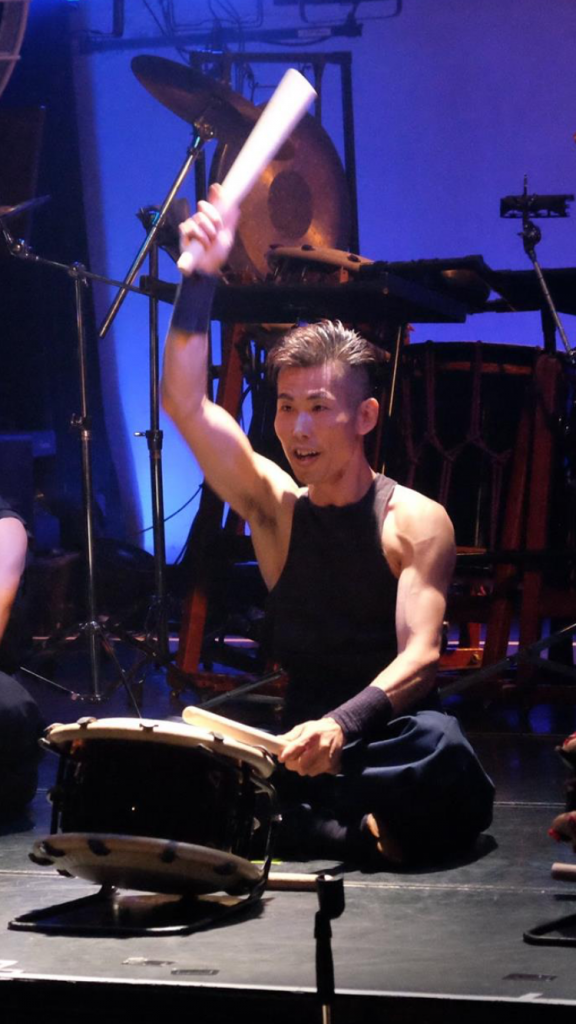

今回の演奏会では和太鼓との珍しいデュオを聞かせてくださいますが、なぜ今回和太鼓を選ばれたのでしょうか?

大木さん:いつかオルガンとコラボレーションしたい楽器の筆頭に「和太鼓」がありました。私の長年の夢だったのです!躍動感溢れる音、リズム、そして奏者の肉体と(誤解しないで下さい 笑)魅力的な要素が沢山詰まった楽器だと思います。

そしてもう一つの理由にオルガンと打楽器の相性の良さがあります。オルガンは繊細な音から地を揺らすような音まで、非常に大きなダイナミックレンジを持つ楽器ですが、アンサンブルをする時にお互いに音量の遠慮し合うことなく、つまりオルガンと対等のダイナミックレンジを持つ唯一の楽器が打楽器だと思います。

昨今ではオルガンとクラシック楽器としての打楽器との演奏機会は増えてきましたが、和太鼓はとても珍しいですよね・・・。日本人として日本の楽器を大切にしたい気持ちもあり、今回は同じ打楽器でも「和」なものを選んでみました。

――夢の共演を京都コンサートホールで聴けるのはとても楽しみです!

今回のプログラムの冒頭に演奏される、大木さんお得意の作曲家ブクステフーデについて、彼の作品の特徴や魅力などを教えていただけますでしょうか。

大木さん:得意なのかは正直わかりません・・・笑。でも大好きな作曲家の一人です。ブクステフーデの存在なしには、恐らくJ.S.バッハは誕生しなかったでしょう!

(青年バッハが約400kmの道のりを歩いて彼の演奏を聴きに行き、その虜になったという逸話が残っているくらいですから。)

ブクステフーデの音楽は、私にとって非常に「魅惑的」です。一筋縄ではいかない音楽の進行、そしてドラマチックなお芝居を見ているかのような劇的な音楽の展開に心を摑まれています。

――ブクステフーデはオルガン界にとって大切な存在で、時代や国を越えて多くの人を惹きつけた作曲家なのですね。

ところで、今回のプログラムについて、テーマや聴きどころをお教えいただけますでしょうか?

大木さん:私の中でのテーマは「未知への挑戦」です!オルガンと和太鼓によってどんな音楽が誕生するのか、私自身もわからないのです。でも面白いものになるという確信は持っています。

本音を言うと、私も一聴衆としてこの演奏会を聴きたいくらいです!

そして聴きどころは・・・「全部」!!

――プログラムを最初に拝見した時からずっとワクワクしております!

それでは最後に、演奏会を楽しみにしている皆さまへ、メッセージをお願いいたします。

大木さん:オルガンと和太鼓が一緒に演奏するなんて、どんな演奏会になるのだろう・・・と思われているお客様もいるのではないかと想像していますが、安心してください!きっとオルガンの新たな魅力を感じて頂ける機会になると思います。

個人的に最近気に入っている言葉に「オルガン浴」というものがあります。オルガンを聴くのではなく、リラックスしてオルガンの音を浴びて頂きたい、と思いついた言葉です。日光浴、森林浴などと並んで、この言葉がスタンダードになったら嬉しいな・・・なんて思っています。

初めての京都コンサートホールですが、新しいオルガンとの出会い、そしてお客様との出会いを今から心待ちにしております。オルガンの音を思う存分浴びにいらして下さい!

――色々なお話を聞かせてくださいまして、誠にありがとうございました。9月の公演がとても楽しみです!

(7月31日 京都コンサートホール事業企画課 メールインタビュー)

♪♪ 公演情報 ♪♪

オムロン パイプオルガン コンサートシリーズVol.62「オルガニスト・エトワール」

2018年9月8日(土)14:00開演(13:00開場)大ホール

[オルガン]大木 麻理(ミューザ川崎シンフォニーホール・オルガニスト)

[ゲスト]大多和 正樹(和太鼓)

[曲目]

ブクステフーデ:前奏曲 ト短調 BuxWV149

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調 BWV565

J.S.バッハ(A.ラントマン編曲):シャコンヌ(無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番より)

ボヴェ:「東京音頭」による幻想曲

ラヴェル(K.U.ルードヴィッヒ編曲):ボレロ

ほか

[チケット料金]

全席自由 一般 1,000円 高校生以下 500円

〈京都コンサートホール・ロームシアター京都Club、京響友の会の会員〉 900円

※障がいのある方:900円(同伴者1名まで)

京都コンサートホール・ロームシアター京都のみで取扱。

窓口でご本人様が証明書等をご提示ください。

-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)

-683x1024.jpg)

1985年ドイツ・ヴュルツブルク大学音楽学研究所客員研究員。1991年大阪音楽大学教授。2006年大阪音楽大学学長。現在は理事長、名誉教授、ザ・カレッジオペラハウス館長。文化審議会委員(文化勲章受章者選考)、文化庁芸術祭審査委員長、日本芸術文化振興会評価委員などを歴任。現在も、日本音楽芸術マネジメント学会理事長、ローム ミュージック ファンデーション、アフィニス文化財団、平和堂財団、花王芸術・科学財団、住友生命福祉文化財団などの評議員や理事、日本芸術文化振興会の運営委員など、多くの公益財団、公的機関の役員、委員、選考委員を務める。ベートーヴェンや室内楽を中心とする音楽学研究のほか、オペラ活動やアーツ・マネジメントにも関心を寄せ、音楽の友、レコード芸術、モーストリークラシックなどで評論活動も展開。主要著編書に「室内楽の歴史」(ミュージック・ペンクラブ賞新人賞受賞:東京書籍)「ベートーヴェン 器楽・室内楽の宇宙」(春秋社)「音楽の窓」(カワイ出版)「西洋音楽の歴史」(東京書籍)などがある。

1985年ドイツ・ヴュルツブルク大学音楽学研究所客員研究員。1991年大阪音楽大学教授。2006年大阪音楽大学学長。現在は理事長、名誉教授、ザ・カレッジオペラハウス館長。文化審議会委員(文化勲章受章者選考)、文化庁芸術祭審査委員長、日本芸術文化振興会評価委員などを歴任。現在も、日本音楽芸術マネジメント学会理事長、ローム ミュージック ファンデーション、アフィニス文化財団、平和堂財団、花王芸術・科学財団、住友生命福祉文化財団などの評議員や理事、日本芸術文化振興会の運営委員など、多くの公益財団、公的機関の役員、委員、選考委員を務める。ベートーヴェンや室内楽を中心とする音楽学研究のほか、オペラ活動やアーツ・マネジメントにも関心を寄せ、音楽の友、レコード芸術、モーストリークラシックなどで評論活動も展開。主要著編書に「室内楽の歴史」(ミュージック・ペンクラブ賞新人賞受賞:東京書籍)「ベートーヴェン 器楽・室内楽の宇宙」(春秋社)「音楽の窓」(カワイ出版)「西洋音楽の歴史」(東京書籍)などがある。

-270x300.jpg)

-724x1024.jpg)

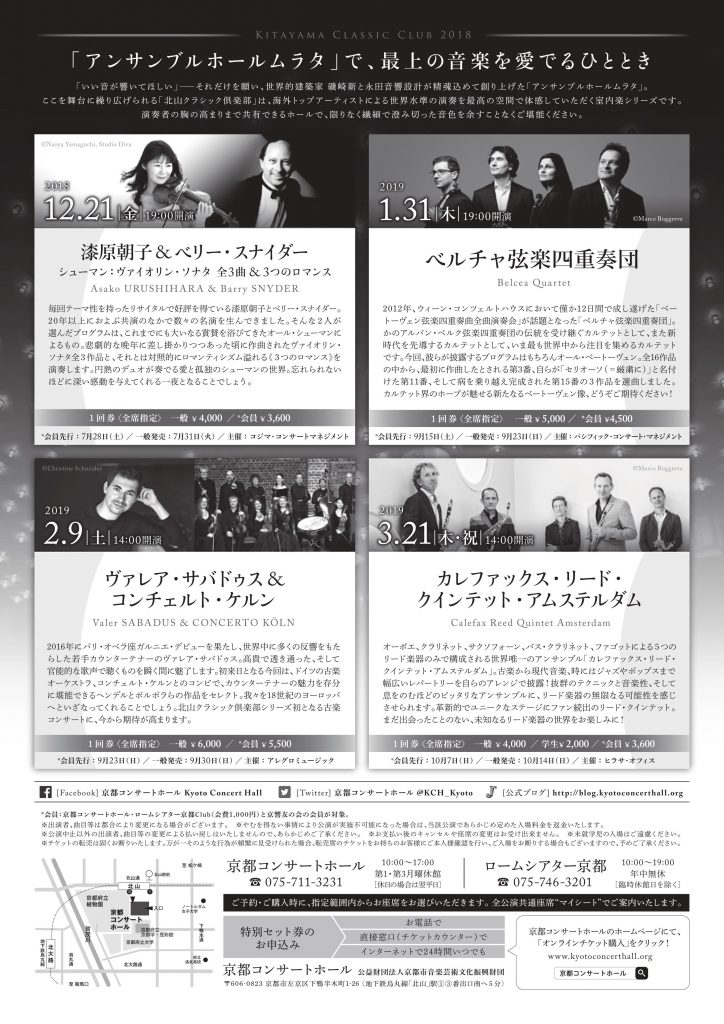

毎回テーマ性を持ったリサイタルで好評を得ている漆原朝子とベリー・スナイダー。20年以上におよぶ共演のなかで数々の名演を生んできました。そんな2人が選んだプログラムは、これまでにも大いなる賞賛を浴びてきたオール・シューマンによるもの。悲劇的な晩年に差し掛かりつつあった頃に作曲されたヴァイオリン・ソナタ全3作品と、それとは対照的にロマンティシズム溢れる《3つのロマンス》を演奏します。円熟のデュオが奏でる愛と孤独のシューマンの世界。忘れられないほどに深い感動を与えてくれる一夜となることでしょう。

毎回テーマ性を持ったリサイタルで好評を得ている漆原朝子とベリー・スナイダー。20年以上におよぶ共演のなかで数々の名演を生んできました。そんな2人が選んだプログラムは、これまでにも大いなる賞賛を浴びてきたオール・シューマンによるもの。悲劇的な晩年に差し掛かりつつあった頃に作曲されたヴァイオリン・ソナタ全3作品と、それとは対照的にロマンティシズム溢れる《3つのロマンス》を演奏します。円熟のデュオが奏でる愛と孤独のシューマンの世界。忘れられないほどに深い感動を与えてくれる一夜となることでしょう。

-1.jpg)

イタリアが生んだ最高に陽気なヴィルトゥオーゾ集団「ザ・ベース・ギャング」彼らのステージはまるで一大エンターテイメント!クラシックから、ジャズ、タンゴ、映画音楽、ロックにいたるまで名曲の数々を極上のアレンジで聴かせてくれます。彼らの魅力はなんといっても、一度聴くと病みつきになるほどの「面白さ」と「サービス精神」。これまで知らなかった「コントラバスの世界」が目の前に広がっていくのを感じるでしょう。老若男女問わず楽しめるコンサートに乞うご期待!

イタリアが生んだ最高に陽気なヴィルトゥオーゾ集団「ザ・ベース・ギャング」彼らのステージはまるで一大エンターテイメント!クラシックから、ジャズ、タンゴ、映画音楽、ロックにいたるまで名曲の数々を極上のアレンジで聴かせてくれます。彼らの魅力はなんといっても、一度聴くと病みつきになるほどの「面白さ」と「サービス精神」。これまで知らなかった「コントラバスの世界」が目の前に広がっていくのを感じるでしょう。老若男女問わず楽しめるコンサートに乞うご期待!

-194x300.jpg)

-200x300.jpg)

-227x300.jpg)

-225x300.jpg)

-188x300.jpg)

-e1509494917144-199x300.jpg)

-240x300.jpg)

-200x300.jpg)

-200x300.jpg)