2022年度より2年間アウトリーチ活動を行う、2名の京都コンサートホール第2期登録アーティスト。

1年目は京都市内の小学校などの学校でそれぞれ10公演ずつアウトリーチを行い、その活動報告として、ジョイント・コンサートを2023年3月4日(土)に行います。

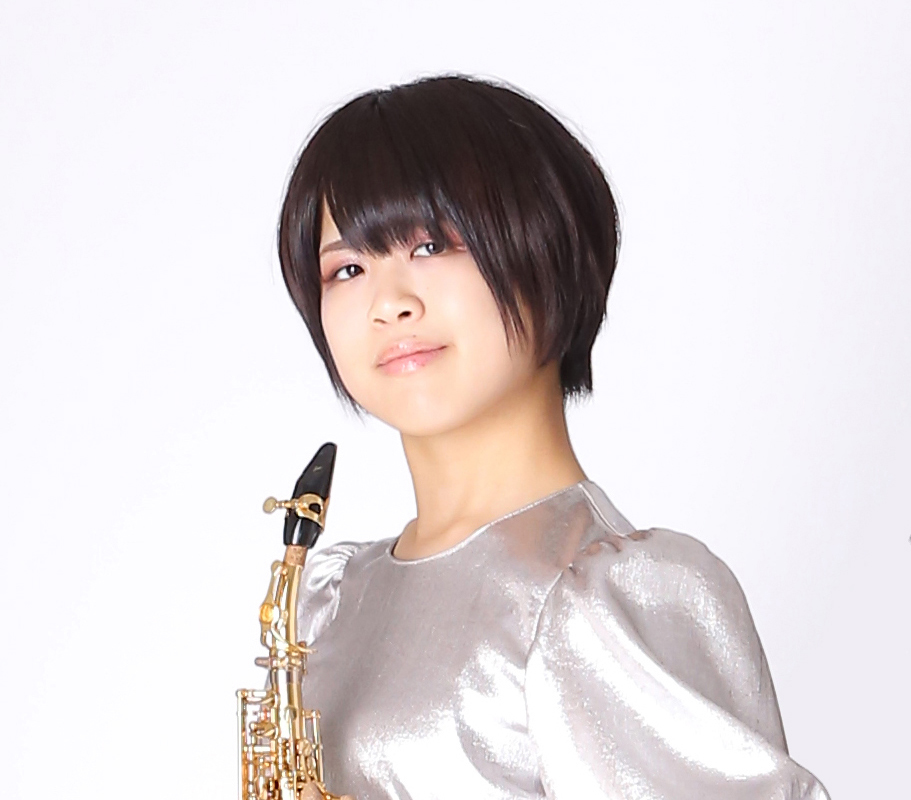

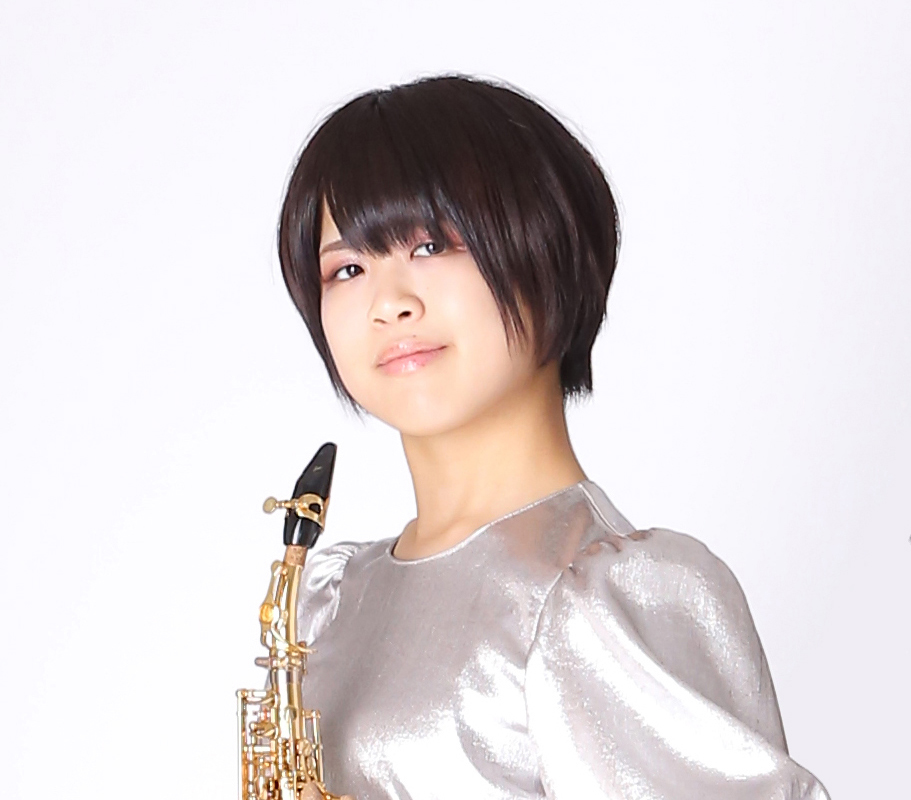

サクソフォーン奏者の福田彩乃さん(ふくた・あやの)にインタビューを行いました。楽器との出会いや1年目のアウトリーチ活動、そして「ジョイント・コンサート」など話をお聞きしました。

ぜひ最後までご覧ください。

◆福田さんについて

――まずは、福田さんについてお聞きしたいと思います。アウトリーチの感想文を子どもたちからもらった際、よく書かれている質問なのですが、サクソフォーン(以下「サックス」)との出会いについて教えてください。

福田彩乃さん(以下敬称略):初めてサックスと出会ったのは、中学校一年生の部活体験の時でした。もともとピアノを弾いていたのですが、部活体験でサックスを初めて吹いて、その楽しさから「この楽器、やりたい!」と思いました。体験の時にどれくらい楽器を吹けたかを元に判断されるオーディションで、無事に勝ち抜くことができ、アルト・サックスを担当することになりました。

――楽しいという感覚は大事ですよね。そのあと高校まで三重で過ごされて、進学先として京都市立芸術大学を受けようと思われたきっかけは何でしょうか?

福田:高校一年生の終わり頃、三重県内で実施された楽器の講習会に初めて参加しました。ちょうど進路に悩んでいた時期だったのですが、初めてプロの方に楽器を教わり、「私も音楽の道でやっていきたい」という気持ちが芽生えました。そこから講習会で教えてもらった方に、後の師匠となる先生を紹介してもらい、レッスンに通っているうちに芸術大学を受けたいという思いになりました。

――最初から京芸を目標としていたのでしょうか。

福田:受験当時は京都市立芸術大学にサックス科がなかったので、愛知県立芸術大学を受験しました。ただ落ちてしまい、ショックを受けて楽器をやめることも考えましたが、一浪することにしました。その途中で、京都市立芸術大学にサックス科ができる情報を聞いて、目指すことにしました。

もし初年度の受験で受かっていたら、今とは全然違うことになっていたかもしれないので、京都には勝手に運命を感じています(笑)

――大学に入るまでは京都と縁はありましたか。

福田:小学校の修学旅行の時に来たくらいで、京都は憧れの存在でした。早いもので移住してから9年目になります。

――現在は大学院の博士課程に在籍していらっしゃいますが、今年度の活動は研究がメインでしたでしょうか。

福田:今年度はやはり博士論文の執筆を一番重視していましたが、ありがたいことに演奏の機会を多くいただいたので、両立がけっこう大変でした。今までと比べると練習時間が少なかったので、いかに少ない時間でクオリティーを保つかということに悩んだ一年でした。

――演奏に研究、そしてアウトリーチと、大変な一年だったのですね。大学院に行こうと思った理由は何でしょうか。

福田:感覚で伝承されている奏法を文章などにまとめられたら自分の強みになりますし、これから指導する立場になった時に役に立つのではないかと思い、大学院に進みました。

――ちなみに博士論文はどのようなテーマで書かれましたか。

福田:サックス演奏時の口の中の状態について、日本語音節に限定して、例えば「あ」と「お」を意識した時の違いが、サックスの音に影響を与えるかを研究していました。

音を数値化して分析した結果、大きく異なるデータが得られました。自分の体感としても、意識する音節によって音が変わる印象があります。なので、感覚的なものが今回の論文で証明されたのではないかと実感しています。

――たしかに細かいニュアンスが演奏では大事ですよね。普段の演奏にも影響はありますか?

福田:はい、かなり影響があります。特にサックスの音色について研究していたこともあり、音を出す時の意識がかなり変わり、少しずつですが「この口の形をすればこんな音が出る」というのが掴めるようになってきました。

また曲を演奏する中で、ずっと同じ吹き方をしていると退屈になってしまうので、意識して変えるようになりました。

――これまで日本語の発音をベースにした研究はあまりなかったのでしょうか。

福田:口元(アンブシュア)の研究はされるようになってきたのですが、具体的に日本語の音節を意識した研究はあまりなかったので、貴重かと思います。

――サックスは他の楽器と比べると、歴史が浅い楽器かと思いますので、日本でこれから役立ちそうですね。

福田:そうですね、特に楽器を始めたばかりの人に有用ではないかと思っています。

◆アウトリーチについて

――さて、今年度から京都コンサートホールの登録アーティストとして活動してくださっていますが、登録アーティストに応募されたきっかけを教えてください。

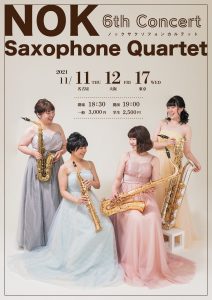

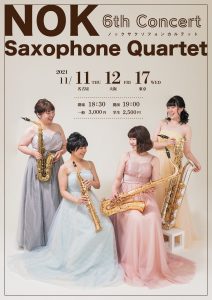

福田:もともと組んでいる「NOK Saxophone Quartet(ノックサクソフォンカルテット)」というグループで、3年ほど前に1年間アウトリーチ活動をしていました。その後アウトリーチに携わる機会が少なかったのですが、もっとやっていきたいと考えていました。そんな時にこのアウトリーチ制度を見つけ、ぜひ挑戦してみたいなと思い応募しました。

――実際にこの一年間活動されてみて、普段の演奏活動に与える影響はありましたか?

福田:いい影響ばかりです。アウトリーチは子どもたちとの距離が近い分、反応をストレートに感じることができて、言い回し一つで反応が変わるのがわかります。

その経験から、ちょっとしたことで全体の印象にどれだけ影響が出るかを学びました。

――カルテットで行っていたアウトリーチと比べていかがでしたか?

福田:カルテットの時は、他のメンバーの意見を聞いてまとめ役をすることが多かったのですが、今回は自分で全部決めないといけなかったので大変でした。プログラム作りにもずいぶん悩み、試行錯誤した日々でした。

――そうだったのですね。プログラムは共演者の曽我部さんと話し合って決めていますか?

福田:ピアニストの曽我部さんとは長い期間を一緒に過ごしているので、話し合って曲を決めています。新しいレパートリーをさらに少しずつ増やして、新しいことにも挑戦できればと思っています。

――曽我部さんとはいつ出会われましたか?

福田:京都市立芸術大学で出会ったので、今年で9年目になります。ピアノの伴奏法のレッスンのためにペアが組まれて、たまたま同じペアになったのがきっかけです。

――最初に会った時の印象はどうでしたか?

福田さん:元気で愉快な人だなという印象でした。自分の考えをしっかり持っているので、悩みを相談すると意見をくれたり、音楽的なこともアドバイスしてくれるので、私にとって大事な存在です。

――アウトリーチへ行く前には研修やランスルー(通しリハーサル)を行いましたが、実際に初めてアウトリーチへ行った時はどうでしたか?

福田:大人を相手に行ったランスルーと比べて、実際のアウトリーチの方がやりやすく感じました。反応がとても良い子どもたちだったので、楽しかったです。研修までは自分の目線でしか考えられていなかったので、多方面から意見を聞けたのは貴重でした。

――たしかに福田さんのアウトリーチを見ていると、いつも楽しんでされていると感じます。

――たしかに福田さんのアウトリーチを見ていると、いつも楽しんでされていると感じます。

福田:そうですね(笑)、毎回子どもたちとのキャッチボールを楽しみながらやってきました。

――毎回子どもたちに合わせて言い回しを変えているのは素晴らしいと思いました。この一年間の活動で印象的だったことはありますか?

福田:吉松隆作曲の〈悲の鳥〉が6分半ほどの曲なので、低学年の子たちがずっと聞くのは難しいのではないかと思っていました。実際にアウトリーチで演奏してみたらそんなことはなく、子どもたちが集中して聴いてくれたのが、一番印象に残っています。

また後日いただいたお手紙の中で「〈悲の鳥〉が一番良かった」という意見もたくさんあり、とても嬉しかったです。

――福田さんは、最初のプログラム提出時から〈悲の鳥〉をメインに据えていて、聴かせたいという思いがあったと思うのですが、どういう意図があるのでしょうか?

福田:私自身悩んでいた時に励ましてくれたのが音楽だったこともあり、感情を揺さぶる音楽が好きです。「感情が動く」ということを子どもたちにも体感してもらいたくて、この曲を選びました。

――アウトリーチでは、曲の背景にあるエピソードをお話されているので、その意図が子どもたちに伝わっているように感じます。アウトリーチを通して子どもたちに一番伝えたいことは何でしょうか?

福田:近年はYouTubeなどで気軽に音楽が聴けますが、音楽は突然生まれたものではなく、色んな人が関わって、その人たちの気持ちや背景にあるものが反映され一つの曲ができていると私は思います。

アウトリーチでは、奏法や楽器の歴史について知ってもらい、最終的には「背景にあるものを知った上で音楽を聴いてほしい」ということを一番伝えたいと思っています。

――2年目の活動に向けた目標は何でしょうか?

――2年目の活動に向けた目標は何でしょうか?

福田さん:来年度は小学生だけでなく、大人の方も対象になるかと思います。アウトリーチの訪問先の方に何を伝えたいのかを自分の中でより明確にし、プログラム作りをしたいと思っています。

――登録アーティストの活動は2年間ですが、活動を終えた後にやってみたいことはありますか?

福田:ずっと京都で活動していきたいと思っています。演奏活動をする上で、私にとってアウトリーチはとても大切な活動なので、アウトリーチで得た経験を活かせるような活動をしていきたいと考えています。

通常のソロリサイタルでは、トークはアンコール前に少し、ということが多いと思いますが、私はどういう気持ちで演奏を聴いてもらうか、導入が大切だと思っているので、しっかりしたプログラムのコンサートでもトークを入れたいと思っています。

――通常のコンサートだとプログラムノートで内容を伝えることが多いですよね。

福田:もちろんプログラムノートも大切ですが、クラシック音楽に馴染みのない方もいますし、色んな方を対象に演奏活動をしたいので、トークで私たちのことも知っていただきつつ、演奏も聴いていただきたいと思っています。

――アウトリーチとつながっていますね。

――ちなみにサックスはいろんなジャンルで活躍できる楽器かと思いますが、その中でもクラシックでやっていこうと思われた理由は何でしょうか?

福田:初めて楽器と出会った吹奏楽部での選曲が、クラシックの落ち着いた曲が多かったことから、自分の好みがクラシック寄りになりました。あとは自分の出したいと思っている音が、クラシック音楽で使う、歌うような優しい音だと思うのが理由です。

――本拠地を東京に移して活動されるアーティストも多いですが、京都をベースにしたいと思っているのですね。

福田:京都が好きというのもありますが、京都市立芸術大学サックス科の第一期生ということもあり、これから京都の地でサックスという楽器をより広めていきたいと思っています。

――京都コンサートホールとしても応援しています!ちなみに京都で好きな場所やお気に入りはありますか。

福田:鴨川沿いが好きでよく散歩に行くのですが、四季折々の景色や時間によっても雰囲気が変わり、移り変わっていく様子が好きです。

――いいですよね。ほかにハマっていることや好きなことはありますか?

福田:「ちいかわ」というキャラクターにハマっていて、グッズに囲まれて暮らしています。あとは水の生き物が好きで、亀を飼っています。京都水族館にもよく行きます。

あとはパソコンを触るのが好きなので、チラシのデザインをしたりします。アンサンブルやリサイタルのチラシ、プログラムも作りました。普段はほとんど楽器かパソコンを触っているという感じです。他にサックス四重奏のための編曲もよくやっています。

――すごいですね!!

|

|

| 福田さんがデザインした公演チラシ |

◆ジョイント·コンサートについて

――さて、話題を「ジョイント·コンサート」に移したいと思います。これまで京芸の演奏会などで、京都コンサートホールで演奏される機会はあったかと思いますが、その中でホールでの思い出があれば教えてください。

福田:大ホールは、大学4年生の時に京都市立芸術大学の定期演奏会でソリストをさせてもらったことが思い出に残っています。

アンサンブルホールムラタは、同じく大学4年生の時に芸大のサックス科がようやく全学年揃い、サックス科での第一回の記念すべき演奏会をしました。演奏会を運営する立場でもあったので、とても記憶に残っています。

――そうだったのですね。アンサンブルホールムラタでリサイタルをするのは初めてですか?

福田:はい、一人は初めてですので、とても楽しみです。

――今回のプログラムについて、選曲意図を教えてください。

福田:今回登録アーティストになって初めて音楽ホールで演奏するので、この一年間どういうアウトリーチ活動を行ってきたのかを交えて、演奏したいなと思いました。

そのためアウトリーチでいつも演奏していた、サンジュレーの《コンチェルティーノ》を入れました。そのタイミングで楽器紹介もしようと考えています。

エスケシュ作曲の《リュット》は、サンジュレーと対照的で、特殊奏法を多用した現代曲です。

また《コンチェルティーノ》はサックスが生まれた頃の曲で、対して《リュット》は割と最近に作られた作品です。100年ほどしか経っていないはずなのですが、サックスでできることがたくさん増えたことを伝えたいと思いました。

そのあとは、私が一番大事に思っている「歌うようにサックスを吹くこと」を伝えられるような作品を2曲選びました。

――サックスの可能性を知っていただけるプログラムですね。それでは最後にお客様へのメッセージをお願いします。

福田:初めてコンサートに来ていただける方でも楽しんでいただけるように、トークを交えながら演奏いたします。来て良かったと感じていただけるような内容を考えておりますので、気軽に足を運んでいただけましたらと思います。

お待ちしております!

――ありがとうございました。ジョイント・コンサートを楽しみにしております!

☆2023年3月4日開催の「ジョイント・コンサート」の公演情報はこちら

☆福田彩乃さんからの動画メッセージ

☆「Join us(ジョイ・ナス)!~キョウト・ミュージック・アウトリーチ~」特設ページはこちら

HP用-725x1024.jpg)

-728x1024.jpg)

-1-150x150.jpg)

-1-150x150.jpeg)

-150x150.jpg)

-1-300x300.jpg)

-300x300.jpg)

-212x300.jpg)

-212x300.jpg)

-225x300.jpg)

-1-300x200.jpg)

-1-300x200.jpg)

-e1694153496861-225x300.jpg)

-e1694153560304-225x300.jpg)

-e1694153666864-1024x768.jpg)

-1024x683.jpg)

――

――

HP用-725x1024.jpg)

-1024x576.jpg)

.jpg)

-212x300.jpg) 弓 新さん

弓 新さん

-724x1024.jpg)

ヨコ.jpg)

.jpg)