「オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ」は、国内最大級のパイプオルガンを気軽に楽しんでいただくシリーズとして1997年にスタートし、今年度で開催から25年を迎えました。

69回目は「オルガニスト・エトワール」と題し、いま注目のオルガニストの二人、大平健介と長田真実をゲストに迎えます。

ドイツでの演奏活動を経て、帰国してからも様々な演奏活動を行うお二人に、 公演に向けてお話を伺いました。2回に分けて、インタビュー記事をお届けします。

◆オルガンとの出会い

――本日はお忙しいなかインタビューのお時間をいただき ありがとうございます。 まずお二人のことについてお聞きします。 オルガンとの出会いや、オルガンをご専門とされたきっかけを教えていただけますか。

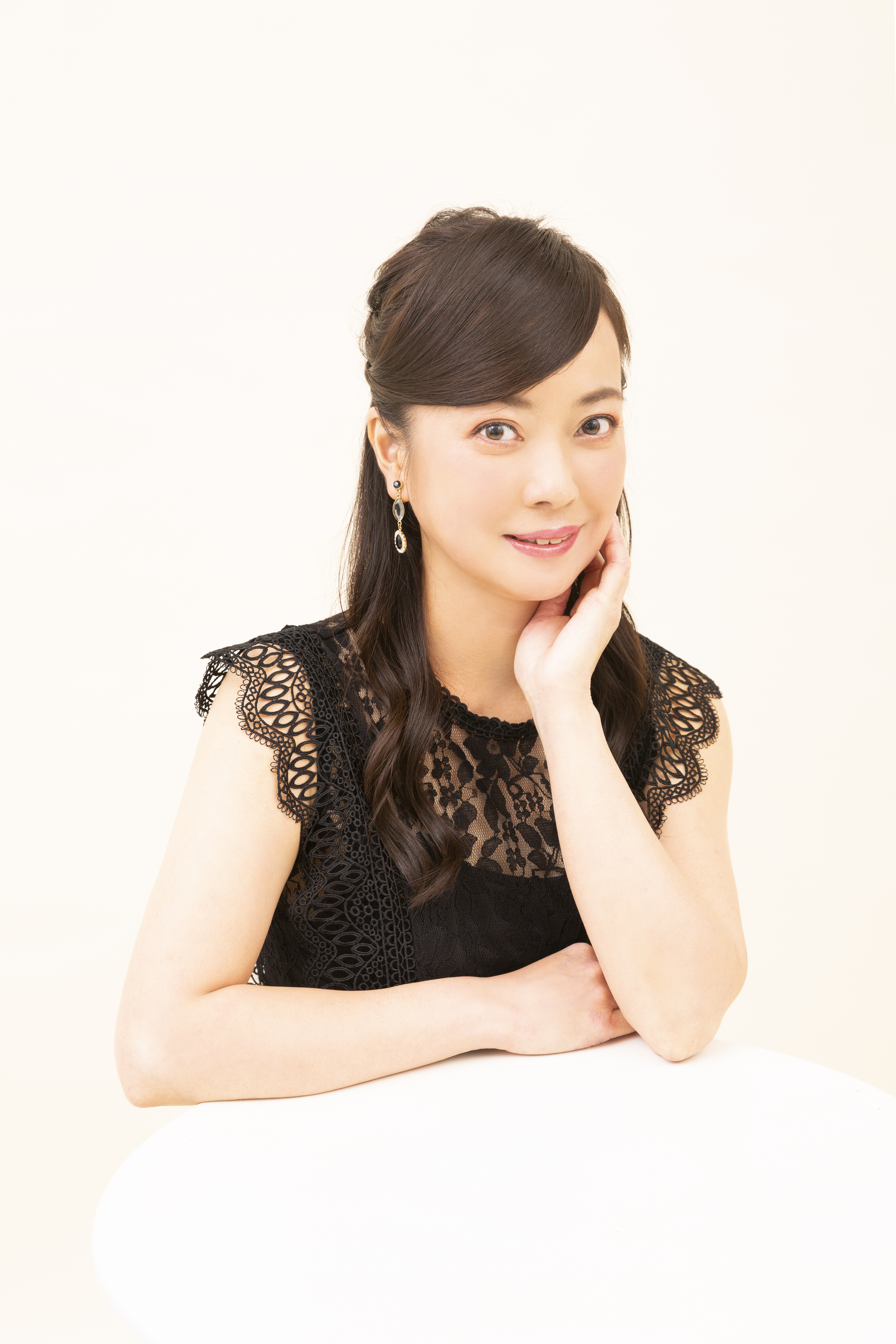

長田真実さん

――高校生でオルガン始めるのって遅い方なのですね。小さい頃からオルガンに触る機会はなかなか無いと思うので、皆さん高校生くらいからなのかなと思っていました。

長田

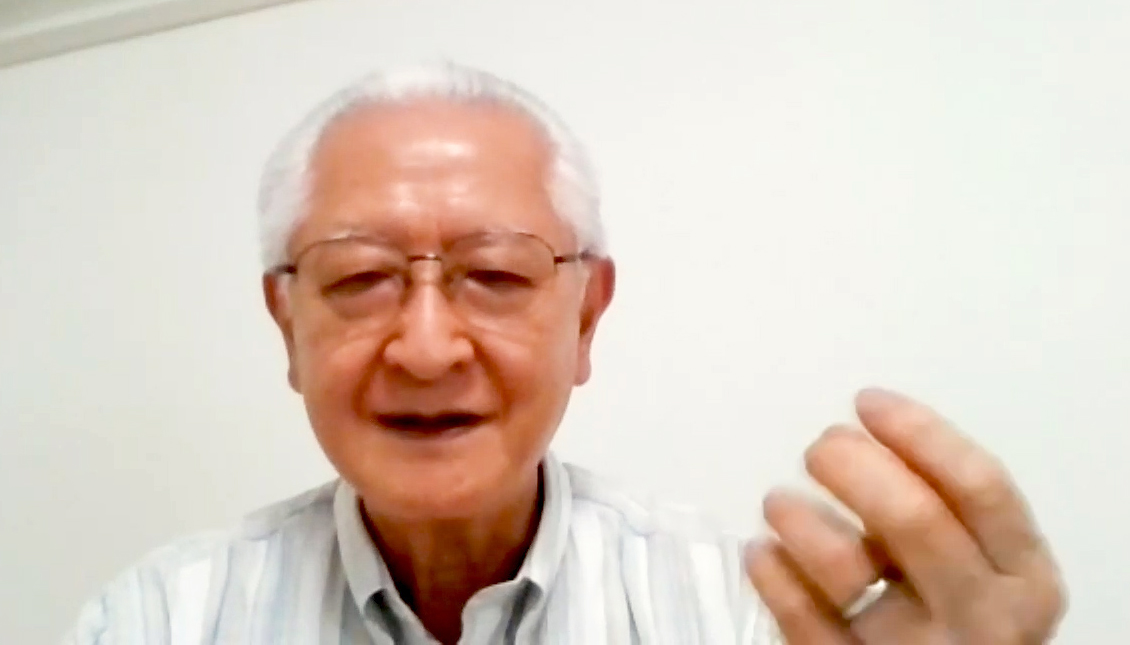

大平 健介さん

当時のオルガンクラブには電子オルガンしかなかったので、初めてパイプオルガンを弾くことができたのは、たしか中学2,3年生の頃、夏休みに大学の礼拝堂へ皆で行った時だったと思います。その時バッハの《幻想曲 ト長調 BWV572》を弾いて、上から降り注いでくる音や、楽器が礼拝堂全体に鳴り響いている様子に衝撃を受けました。あれは本当に漫画で描くような「ビビビッ!」と、天からの命を受けたような感じでした。

当時の僕は思春期で、自分は将来どこを目指したらいいんだろうかと悩みを抱えていました。自分の中で行先は音楽だということはわかっていたのですが、あれでもないこれでもない…と迷っている時にオルガンと巡り会い、絶対にオルガニストになりたいと思うようになったのです。

そういう明確な出会いがあって嬉しかったですね。東京藝術大学に入ってから、オルガン科の先輩や後輩、同学年の人の話を聞いてみても、やっぱりみんな同じようにオルガンとの出会いで衝撃を受けたと聞きました。バックグラウンドは皆それぞれで、例えばミッション系の学校から来た人や礼拝の先生に個人的に習っていた人、大学でオルガンと出会った人、他の楽器専攻で卒業してからオルガン科に来た人、プライベートで習ってきた人などがいました。

長田

大平

学生時代に行ったアルンシュタットのバッハ教会での演奏会の様子 ――関西や地方ではパイプオルガンの演奏会はたしかに多くないように思います。その影響もあってか、ありがたいことに、私たちのオルガンコンサートでも、関西だけでなく全国から聴きに来てくださっています。

大平

ありがたいことに、最近僕たちが出演するコンサートでも複数の会場に来てくださったり、遠方から姫路まで来てくださったりするお客様がいらっしゃいます。珍しいことのように思われるかもしれませんが、ヨーロッパではよくあります。と言いますのも、単純に「オルガンの演奏会を聴きに行く」というよりは、そのオルガンを聴きに行くことと、その場所の風景や文化を見に行くことがセットになっているからなんです。

――私も以前、同じオルガニストの演奏会で、追っかけのように複数の会場を回って聴き比べをしたことがあります。楽器が変われば違う音、そして同じ奏者でも色んなプログラムを聴けるのは、オルガンを聴く醍醐味だなと感じました。

◆ドイツのオルガン事情について

――先ほどドイツでのお話が出ましたが、お二人ともドイツで勉強されていらっしゃいましたよね。大平さんは2021年までドイツの教会でオルガニストとしてご活躍されていたかと思います。 ヨーロッパでは、小さな町や村など地域の方々でもオルガンを聴きに行かれる方が多いイメージがあるのですが、やはり日本とはオルガンとの関わり方が違うのでしょうか。

大平

シュティフツ教会で礼拝奏楽をしていた時の様子 そしてもう1点は、僕がいつか日本で作りたいと思っていることなのですが、フランス、スイス、ドイツではそれぞれ夏のオルガンフェスティバルがあります。日本の夏休みはとても暑くて向いてないかもしれませんが、ヨーロッパだと7月から9月末まで休暇を取る人が多いので、その間に音楽家たちがヨーロッパ中で演奏旅行を行うんです。プログラムにはドイツやイギリス、日本、韓国、ロシアなど、いろんな国の演奏者が並んでいて、「インターナショナルなオルガン・フェスティバル」とでもいう感じです。ちなみに私たちは、「日本から来た、いま旬のオルガニスト」というような紹介をされましたね。

スイスのヴィンタートゥアーでのコンサートのポスター 僕たちもヨーロッパでの夏休みというと色んな思い出があります。

このようにドイツにいた時は、教会内のイベントを行う教会オルガニストと、国際的なソリストという2つの顔を持って活動している感覚がありました。日本でもそれぞれの顔で活動していきたいと思っています。

サン=サーンスがオルガニストを務めていたパリのマドレーヌ寺院にて ――ドイツでは教会がホールの役目も担っているのですね。とても貴重なお話をありがとうございます! 長田さんはドイツで留学された後、2018年春からパルナソスホールのオルガニストとして、リサイタルだけでなく色々なオルガンの企画をご担当されていると思いますが、ドイツと日本のオルガンを取り巻く環境に違いを感じることはありますか。

長田 ドキドキするような貴重な体験が多かったです。

そういったドキドキハラハラな一人旅が多かったですが、地元の人々がすごく暖かかったんです。お家に泊めてもらって、村の生活にどっぷり浸りながら演奏会に向けて準備をしたりして、地域の人の気質や文化、伝統を感じながら、演奏会を周っていたなと思い出します。そういう生活をしてみて、地方って良いなとドイツで初めて思いました。

東京はあらゆるものが全国から集中しているので、レベルが高くて情報もすごく多いです。でもふと地方の暖かい人々の中で育まれてきた芸術や文化に触れた時にいいなと思いますし、日本でも地元のものを大切にしながら演奏会が出来たらいいなと思っています。

オーストリア・ザルツブルクの大聖堂にて(2枚とも) ――素敵なお話ですね。そういう地方の小さな教会でも他の国のオルガニストを呼んで演奏会をするのはすごいですよね。とても貴重なお話が聴けました。ありがとうございます。

2021年12月事業企画課インタビュー(Zoomにて)

** 後編に続く **

★オムロン パイプオルガン コンサートシリーズVol.69「オルガニスト・エトワール“大平健介&長田真実」(2/26)の公演情報はこちら

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-225x300.jpg)

.jpg)

-e1655030215661-225x300.jpeg)

-225x300.jpg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

さて、京都コンサートホール 第1期登録アーティストとしての活動もいよいよ終盤に入りました。

さて、京都コンサートホール 第1期登録アーティストとしての活動もいよいよ終盤に入りました。-200x300.jpg) ――この度はインタビューの機会をいただきありがとうございます。

――この度はインタビューの機会をいただきありがとうございます。

_高画質_表.jpg)

-724x1024.jpg)