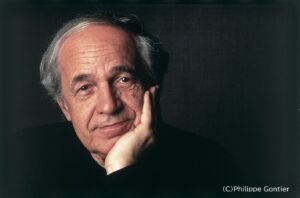

偉大なる作曲家 ピエール・ブーレーズの生誕100年を記念して開催する、京都コンサートホールオリジナル企画「ブーレーズへのオマージュ」(11月8日)。

本公演の出演者であり、ブーレーズから薫陶を受けたピアニスト 永野英樹さんへのインタビュー後編では、本公演のプログラムについてお話を伺いました。

【インタビュー後編:本公演のプログラムについて】

―――今回、ブーレーズの作品から《12のノタシオン》《ドメーヌ》《フルートとピアノのためのソナチネ》の3作品を選んだ理由をお聞かせください。

ブーレーズの室内楽作品は少なく、片手で数えられるくらいしかありません。もちろんピアノのソロ作品だけでプログラムを組むこともできなくはないのですが、どうしても偏ってしまうため、ソロも交えつつ、作品ごとに変化をつけるという意味でこの3作品を選びました。作曲時期によってブーレーズの作風も変わっていきますので、そういう点も聴きどころだと思います。

ブーレーズの作品には作品番号が付いていませんが、《12のノタシオン》は彼の作品カタログの中では作品番号1(=作曲年代が一番古い)にあたるほど、本当に初期の作品です。当初は古典的な手法を引きずっているという点で、ブーレーズ自身はこの作品をカタログの中に入れていませんでしたが、やはりこの後の作品へのつながりが感じられます。ブーレーズの音楽語法の出発点ともいえるような作品ですね。

《ドメーヌ》は偶然性の音楽(演奏時に奏者自身で演奏するフレーズや順番などを選択するもので、演奏のあり方を偶然に任せた音楽のこと)で、ジョン・ケージとの親交などから影響を受けて書かれた作品です。クラリネット奏者にとっては重要なレパートリーのひとつでもあります。

《フルートとピアノのためのソナチネ》は、ブーレーズが若い頃、一番血の気の多い時期の作品で、とても迫力があります。音楽的で演奏効果も高く、まさにブーレーズ!といった感じの作品です。

―――クラリネット・ソロの《ドメーヌ》、そしてフルートとピアノのデュオ《ソナチネ》については、選曲時に奏者のイメージもあったのですか?

そうですね。クラリネットの上田希さんとは、「いずみシンフォニエッタ」で何度かご一緒したことがありました。また、サントリーホールのサマーフェスティバルでも上田さん、そしてフルートとの上野由恵さんとご一緒したことがありました。ですので、コンサートの後半に演奏するシェーンベルク/ウェーベルン編曲の《室内交響曲第1番》も含め、お二人と一緒に演奏したいと思い選曲しました。

―――ブーレーズ以外の作曲家の作品を入れた意図を教えてください。

ブーレーズの作品だけではなくて、彼と関わりのある作曲家やブーレーズ自身が好んで演奏していた作品を入れることで、“ブーレーズ”という人としてのイメージを知っていただきたいという意図もあります。ブーレーズの作品だけを聴くよりも音楽、そして彼の人物像に奥行きが出ると思いますね。ラヴェルの《夜のガスパール》は斬新な部分と昔ながらの作風を感じられる部分があります。シェーンベルクの《室内交響曲第1番》はまだ調性音楽で書かれているため、シェーンベルクの作品に馴染みのない方も聴きやすいと思います。

―――ラヴェルとシェーンベルクはブーレーズの作品とどのような関係性がありますか?

ラヴェルは作風に直接的な関係性はありませんが、ラヴェルや同じくフランス印象派の作曲家であるドビュッシーは、近代から現代への過渡期にあった作曲家です。書法や楽譜を忠実に再現しようとする姿勢はラヴェルに近しいものを感じはしますが、どちらかというとブーレーズはドビュッシーの方が音楽に対する向き合い方や思想などの面で、より親近感を持っていたように思います。でも、ラヴェルのことも一目置いていて、ブーレーズ自身もラヴェルの作品はたくさん演奏していましたので、そういう意味では近しい作曲家だと思います。

ブーレーズは血の気が盛んな若い頃はいろんな作曲家に対し歯に衣着せぬ批判をしていて、シェーンベルクやストラヴィンスキーなど他の作曲家の考えや作曲技法を全て受け入れたわけではありませんでした。でもシェーンベルクに関しては確実に影響を受けていますね。例えば、アンサンブル・アンテルコンタンポランでもシェーンベルクの作品をたくさん演奏していますし、ブーレーズが遺したシェーンベルクやウェーベルンの作品の録音は、ブーレーズのコレクションのなかでも大切なもののひとつと一般的にも言われています。そういう意味でも、シェーンベルクら新ウィーン楽派***の作品というのは、ブーレーズにとって、演奏家としても作曲家としても大切な位置にあるものだと思います。特に今回取り上げるシェーンベルク/ウェーベルン編曲《室内交響曲第1番》は、ブーレーズがよく指揮をしていた作品です。

***新ウィーン楽派

20世紀前半、ウィーンを拠点に活動したシェーンベルク、ウェーベルン、ベルクのこと。

―――永野さんが本公演のチラシに寄せてくださったメッセージの中で「難解だと思われがちなブーレーズの音楽だが、指揮者として活躍した彼ならではの響きやリズムへのこだわりが詰まっている」とありますが、そのこだわりとはどのようなものですか?

先ほどもお話ししましたが、ブーレーズは安定したリズムが嫌いで、どこかでリズムを壊していました。初期作品の《12のノタシオン》でもこの手法はすでに見られるのですが、そもそも楽譜に拍子を書いていないんですね。常に3/4拍子だとか6/8拍子ではなく、小節ごとに拍子が変わっていくこともあれば、メロディーのような箇所も4分音符で分割される拍ではなくて、それにプラス16分音符みたいな箇所がたくさん出てきます。そういったリズムの崩し方が、ブーレーズの特徴だと思いますね。

響きに関しては、ピアノ・ソロの作品でも、今回演奏する《フルートとピアノのためのソナチネ》でもそうなのですが、音がよく響く書き方をしています。楽器を演奏している方だとわかるかもしれないのですが、音がすごくよく響く作り方と、あまり響かない作り方というのがあり、その点でブーレーズは音がよく響く作曲をしていますね。ドビュッシーやラヴェルなどと同様に、フランス人独特のピアノ作品の作曲手法や、楽器の鳴らし方、和音の書き方があるのだと思います。特にピアノのエクリチュール(書法)に関して言えば、ブーレーズ自身がピアノを弾いていたということも大きく影響していたと思いますね。

―――永野さんが普段活動されているパリに比べ、日本ではまだ現代音楽に対して「難解」というイメージがどうしても強いように感じます。今回のプログラムやブーレーズの作品、そして現代音楽を聴く際のポイントを教えてください。

現代音楽というネーミングには語弊があります。現代音楽とは曲のスタイルではありません。20世紀以降の音楽がほとんど現代音楽として括られていますが、その中にはいろいろなスタイルがあります。まずはいろいろな音楽を聴いていただき、自分が好きなものを探すことが第一歩だと思いますね。現代音楽と聞いて「嫌」と思うよりも、「この曲・この作曲家は知らないから聴いてみよう」とか、「この国の作曲家は知らないから聴いてみよう」とか、そんな感じでよいと思います。あるいは「この楽器が好きだから聴いてみたいな」とか。そのくらいの興味でいろいろと聴いていただくと、ひょっとするとその中に自分の好きなスタイルの現代音楽が見つかるかもしれません。僕もブーレーズは偉大だと思うのですが、作曲家は必ずしもブーレーズ一人ではありません。現代を生きている作曲家、若い作曲家もたくさんいますし、彼らから新しいスタイルの音楽もどんどん生まれていくわけですので、たくさんの種類の曲を聴くのが一番よいと思います。あと、絶対に言えるのは、どんなものでもそうなのですが、録音されたものよりライブで聴く方が「あっ、これなら聴ける!」という音楽が絶対にあると思いますので、ぜひコンサートで聴いていただきたいです。

―――ありがとうございました。ブーレーズの真髄に迫るコンサート、楽しみにしています!

(2024年4月 大阪にて 事業企画課インタビュー)