「北山クラシック倶楽部」は、海外トップアーティストによる世界水準の演奏を、京都コンサートホールの室内楽専用ホール「アンサンブルホールムラタ」で体感していただくコンサート・シリーズです。

この度、2021年度のシリーズ後半4公演(9月~2022年2月)のラインアップが出揃いました!ギター、ホルン、弦楽四重奏、ヴァイオリンとピアノのデュオと多彩な4組が登場します!

京都コンサートホールではこれらの公演をお得にお聴きいただけるセット券(限定100セット・約15%割引)を販売いたします。

ご予約・ご購入時にお好きな座席をお選びいただく、全公演共通座席「マイシート」制のチケットです。

演奏者の息遣いまで聞こえてくる濃密な音空間で、世界レベルの演奏をご堪能ください。

「世界一」とギター界絶賛!カリスマ中のカリスマ

マルツィン・ディラ ギター・リサイタル

ワシントン・ポスト紙が「地上で最も才能あるギタリストの一人」と激賞。数多くの音楽評論家、愛好家、ファンたちも間違いなく世界のトッププレイヤーであると認める、ギター史に名を刻む天才中の天才。世界最難関と言われるGFA国際を含む19もの国際ギターコンクールで優勝。カーネギーホール、ウィーン楽友協会、アムステルダム・コンセルトヘボウなど世界屈指のホールや世界最高のギター音楽祭に度々招かれ演奏している。

◆公演詳細◆

[日時]2021年9月3日(金)19:00開演(18:30開場)

[プログラム]

ミヨー:セゴビアーナ

ポンセ:フォリアの主題による変奏曲とフーガ ほか

[一回券]

全席指定 一般:4,000円 *会員:3,600円

*会員先行発売:5月16日(日)/一般発売:5月22日(土)

[主催]MCSヤング・アーティスツ

極上のホルンによる、比類なき天上の響き

ラデク・バボラーク&バボラーク・アンサンブル

世界トップ・クラスのホルン奏者。これまでにチェコ・フィル、ミュンヘン・フィル、バンベルク響、ベルリン・フィルのソロ・ホルン奏者を歴任。小澤征爾、バレンボイム、ラトル、レヴァインなどの指揮者からの信頼が厚く、世界的なオーケストラと共演。日本では、サイトウ・キネン・オーケストラ、水戸室内管弦楽団やパシフィック・ミュージック・フェスティバルにソリストとしてだけでなく指揮者としても客演している。2018年から山形交響楽団首席客演指揮者も務める。

◆公演詳細◆

[日時]2021年10月8日(金)19:00開演(18:30開場)

[共演]

バボラーク・アンサンブル(弦楽アンサンブル)

[プログラム]

モーツァルト:ホルン協奏曲より(室内楽版)

モーツァルト:「ラルゲット」~クラリネット五重奏より ほか

[一回券]

全席指定 一般:5,000円 *会員:4,500円

*会員先行発売:6月12日(土)/一般発売:6月19日(土)

[主催]AMATI

パリに磨かれた、クァルテットの輝石

ヴォーチェ弦楽四重奏団

結成17年目を迎えたヴォーチェ弦楽四重奏団は、多岐に渡るクラシック音楽シーンで常に冒険的な弦楽四重奏団のひとつとして認知されている。ジュネーヴ、ボルドー等、数々の著名なコンクールで入賞以来、パリを拠点に世界中で演奏活動を繰り広げている。アルファ・クラシックスからCDを多数リリース。その中には、ジャズやワールド・ミュージックも含まれる。近年は後進の指導にも力を注いでおり2017年に“Quatuor à Vendôme”を設立。今回の公演は、波多野睦美との初共演による特別プログラム。

◆公演詳細◆

[日時]2021年11月5日(金)19:00開演(18:30開場)

[共演]

波多野睦美(メゾソプラノ)

[プログラム]ドビュッシー:弦楽四重奏曲

ドビュッシー/バルメール編曲:抒情的散文より⋆

バルメール:新作(ドビュッシーに献呈)⋆

⋆日本初演

[一回券]

全席指定 一般:4,000円 U25:2,000円 *会員:3,600円

*会員先行発売:7月17日(土)/一般発売:7月24日(土)

[主催]テレビマンユニオン

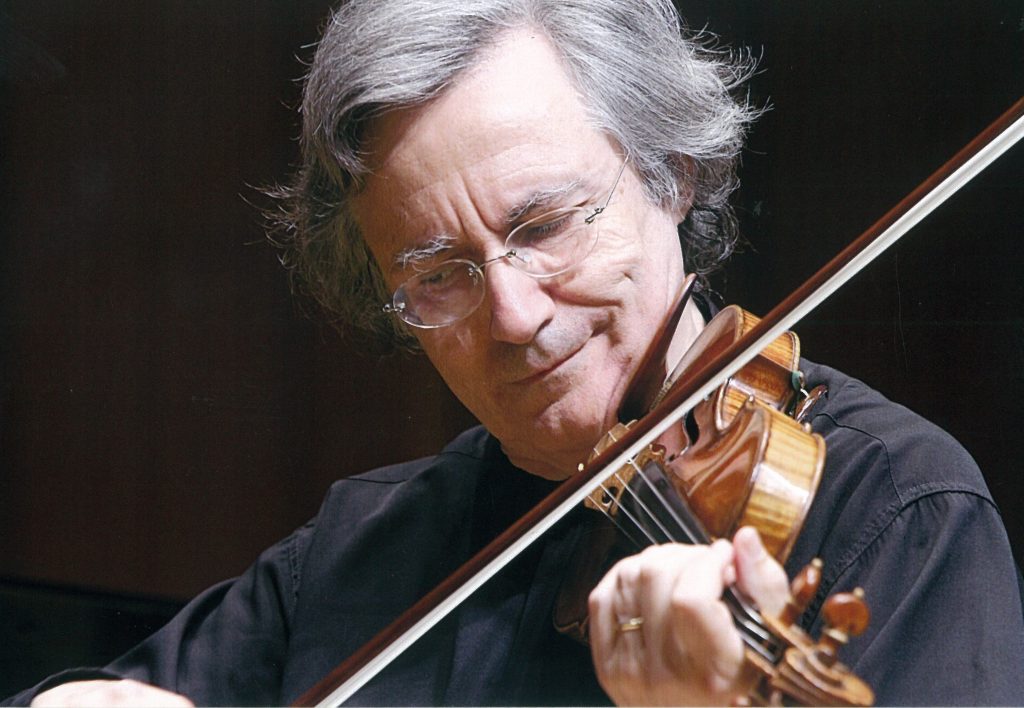

フランス・ヴァイオリン界の巨匠、最高のデュオ公演開催決定!

ジャン=ジャック・カントロフ&上田晴子 デュオ・リサイタル

フランスを代表する名ヴァイオリニスト。19歳にてカーネギーホールでのデビューを飾ってからは、世界中でソリスト、室内楽奏者として活躍。ヴァイオリニストとしての活動の他、パリ管弦楽団アンサンブルなど多くのオーケストラの常任指揮者を務める。2012年よりヴァイオリニストとしての活動を休止していたが、2017年春より再開し、2019年にはピアニスト上田晴子とともに日本ツアーを行い、圧巻の演奏で好評を博した。

◆公演詳細◆

[日時]2022年2月4日(金)19:00開演(18:30開場)

[プログラム]

モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ 第35番 ト長調 K.379

プロコフィエフ:ヴァイオリン・ソナタ 第2番 ニ長調 作品 94bis

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ 第10番 ト長調 作品 96 ほか

[一回券]

全席指定 一般:5,000円 *会員:4,500円

*会員先行発売:10月23日(土)/一般発売:10月30日(土)

[主催]オザワ・アート・プランニング合同会社

★★お得な4公演セット券(限定100セット!)★★

★セット料金(全席指定)

15,000円 <約15%お得!>

★販売期間

*会員先行期間 2021年4月10日(土)~ 4月16日(金)

一般販売期間 2021年4月17日(土)~ 5月13日(木)

*会員…京都コンサートホール・ロームシアター京都Club(会費1,000円)・京響友の会の会員が対象です。

※出演者や曲目など内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

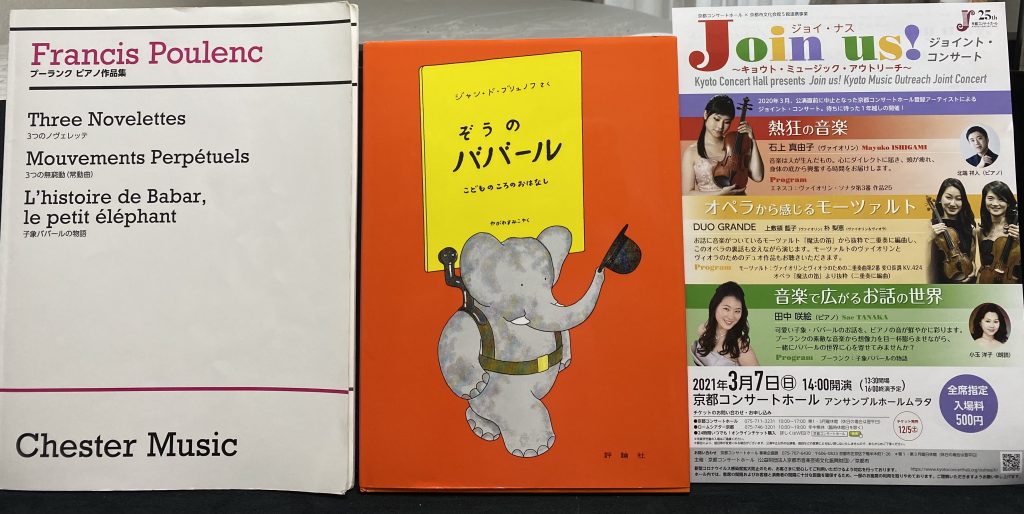

この一年、中止になったアウトリーチ活動。今年一年、子どもたちはどれだけ多くのことを我慢しなければいけなかったのだろうと心を痛めていました。

この一年、中止になったアウトリーチ活動。今年一年、子どもたちはどれだけ多くのことを我慢しなければいけなかったのだろうと心を痛めていました。

-724x1024.jpg)

外枠.png)

-724x1024.jpg)

-e1600305323429-768x1024.jpg)

NEW-724x1024.jpg)