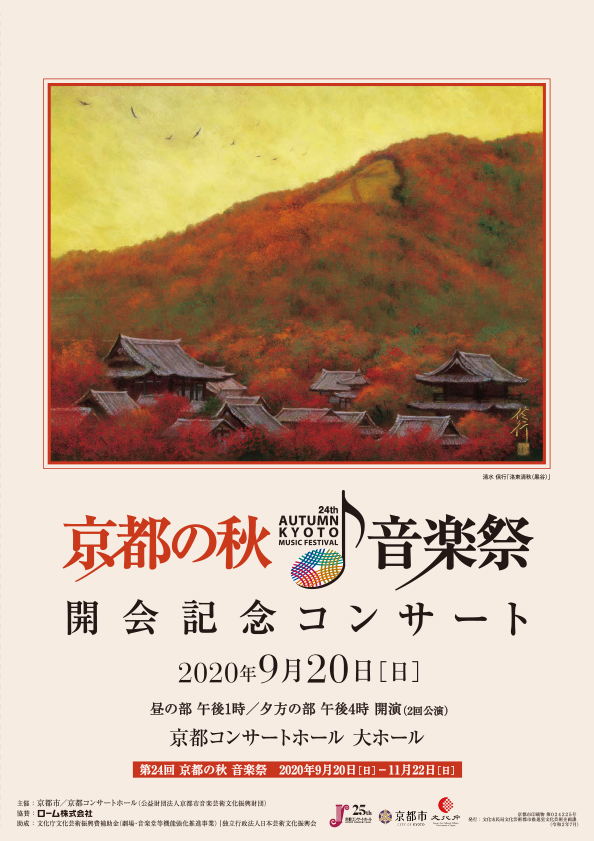

今年で24回目を迎える「京都の秋 音楽祭」。その幕開けを飾る「開会記念コンサート」では、京都コンサートホール開館25周年を記念して、ホールの顔ともいえるパイプオルガンをフィーチャーしたプログラムをお届けします。

今回注目のパイプオルガンを演奏するのは、ドイツを拠点に活躍するオルガニストの福本茉莉さん。コンサートに向けてメールインタビューでお話を伺いました。

世界中での演奏活動や今回演奏していただく曲など、色々とお話いただきました。ぜひご覧ください。

———この度はメールインタビューをお引き受けいただき、ありがとうございます。まずはパイプオルガンについて伺います。オルガンはピアノと違い、誰でも出会える楽器ではないと思うのですが、いつどこで出会われましたか?

通っていた小学校にオルガンが新しく入り、楽器の大きさや音量に惹かれてしまいました。飛行機やガンダムなどのコックピットに憧れがあり、オルガンのコンソールを一目見た時から「絶対弾きたい!」と決意。憧れをもったまま中学生になり、普通のクラブ活動の一環でオルガンを始めました。もともと背が大きくはなかったので、オルガンを始めた当初はペダルまで足が全く届かず、先生がひどく困っていたのを思い出します。

———福本さんは、現在ドイツを中心にヨーロッパで活動されていますよね。具体的にはどのような活動をされていますか?

去年からドイツ中部にある、ヴァイマールのフランツ・リスト音楽大学で後進の指導にあたっています。オルガンのほかにも、個人レッスンでチェンバロ、オルガン即興演奏と通奏低音といった実技を教えています。また、オルガン音楽史、オルガン教授法などの座学も受け持っています。常勤職なので、平日は普通の学内会議などにも追われていますが、週末には大体どこかしらに演奏に出かけています。昨シーズンからはコンチェルトの機会が増えてきましたので、新しくレパートリーを増やしているところです。

———ヨーロッパにはコンサートホールだけではなく、教会にもオルガンがたくさんありますよね。オルガンの響き、空間の響きなどの違いや特徴などを教えてください。

教会でもコンサートホールでも会場によって残響や反響が全く異なるので、どのようにそれと対峙していくかは大事な演奏のポイントになります。ヨーロッパも教会によって木造だったり石造りだったりと響きは様々なので、本当に現地に行ってみてフレキシブルに対応していく必要があります。オルガンは空間も含めて楽器といえるので、ぜひ一期一会の響きをライブ体感していただきたいです。

———今回で京都コンサートホールのオルガンをお弾きいただくのは2度目(前回は2017年3月)となりますが、京都コンサートホールのオルガンの印象や魅力を教えてください。

90ストップ(音色の数)という非常に大型な楽器で、日本では珍しくフル・オーケストラのサウンドにも真っ向から“勝てる”力強さを備えています。更には音色の多彩さも魅力と言えましょう。

———日本国内や、世界中のオルガンの中で福本さんの印象に残るオルガンを教えてください。

様々な国で演奏するとオルガンだけでなく、その国の文化だったり人との出会いだったり、そういう一つ一つのことが合わさって記憶に残っていきます。スイスのバーゼル大聖堂で演奏した後、その大聖堂に設置されていた一つ前のオルガンがロシアのモスクワ、カトリック教会に移設され、その教会で演奏したことは個人的に面白い経験でした。

また、ドイツのナウムブルクにあるヒルデブラント・オルガンはJ.S.バッハが鑑定した楽器なのですが、その音色の魅力や、底知れぬパワフルさで今のところ一番のお気に入りです。

日本のオルガンには、私はまだあまり訪ねられていないので、是非これから開拓していきたいものです。

———次は今回の演奏会について話を移します。

今回のコンサート前半のプログラム、ジョンゲンの《協奏交響曲》は、オルガン・ソロがメインとなる曲です。この作品の聴き所について教えてください。

《協奏交響曲》というタイトルのとおり、オルガンはソリストであると同時にオーケストラの一員としての役割も担います。オルガンという楽器は笛の集合体なので、例えばフルートとの掛け合いだったりオーボエとの掛け合い、そのようなことがオルガンでも絡んでくるので、いま誰が演奏した!?ということもしばしば。オルガンとオーケストラ・サウンドの見事な融合はこの作品ならではの特筆点ではないでしょうか。アメリカはフィラデルフィアにある世界最大、 464ストップ(京都コンサートホールは90ストップ)を持つ巨大ワナメーカーオルガン*のお披露目のために作曲された本作。会場を揺るがすようなオルガンとオーケストラのTuttiは必聴です。

*ワナメーカー:アメリカ・フィラデルフィアにあった百貨店ワナメーカーに設置された世界最大のパイプオルガン(シアターオルガン)です。現在は百貨店「メイシーズ」の中にあります。

―――2017年3月に京響のオーケストラ・ディスカバリーで高関さんと共演なさっていましたが(同じジョンゲンの《協奏交響曲》から第3,4楽章のみ)、その時のエピソードや印象に残っていること、指揮者高関さんの魅力などについて教えてください。

大船に乗った心地で演奏させて頂けて、導いて下さる先生の指揮の大ファンです。前回のリハーサル中、オーケストラの皆さんが不安がるくらいにオルガンを鳴らしにいっても、「もっとどんどん出しちゃいましょう!」と先陣を切ってジョンゲンの爆音を再現しようとされる先生がとても格好良かったです。そして先生がTwitterを本番の休憩時間にも更新されていることに衝撃を受けたのでした。演奏者の声が逐一聞けるのは凄く贅沢ですよね。

———続いて演奏されるのはレスピーギの《ローマの松》です。この曲ではクライマックスにオルガンが登場し、曲全体を盛り上げると思います。この作品の魅力について教えてください。

終始ドラマティックで音の描写で紡がれる物語が目に浮かぶ、非常に魅力的な作品です。ジョンゲン同様に、フル・オーケストラとオルガンによる華々しい盛り上がりはまさに音楽祭の開幕にふさわしい一曲ではないでしょうか。

———今回新型コロナウイルス感染症の影響は、わたしたちに様々な影響を及ぼしていますし、コロナ前・コロナ後で音楽に対する価値観も変わってきたと思います。特にドイツにお住まいの福本さんは現在のコロナ禍におけるクラシック音楽界の現状について、どのようにお考えですか?

確かに今私たちは新しい転換の時代を迎えていると思います。きっとこれからまだまだ多くの影響、変化が生じてくるでしょう。私自身2月末のスロヴァキアでの演奏後は全ての演奏会がキャンセルもしくは延期となり、7月半ばにドイツでの演奏の機会を頂くまで本番から完全に遠ざかりました。幸いにも大学の常勤としてお給料を変わらず頂けたので、フリーランスの方の大変さが余計に身に染みました。音楽や芸術一般に限定すると、それが例え今までとは全く違うフォーマットになったとしても、この時代に即した新たな形が生まれるある意味でチャンスであり、挑戦の時なのだと私は思っています。

———京都コンサートホールは感染拡大防止策を徹底的に行い、万全の体制でお客様をお迎えする予定です。最後に、当日お越しくださるお客様にメッセージをお願いいたします。

ライブの醍醐味は肌で感じる音楽、演奏者とお客様双方向から放出される熱気と会場の一体感だと思います。会場を揺れ動かさんばかりの盛り上がりを、高関先生、京響のみなさんとお届けする事をお約束いたします。京都コンサートホールの皆さんの万全なサポートがございますので、是非とも当日会場で、ライブだからこそ体感可能な豪華絢爛なサウンドを体験しにいらしてください!

(2020年8月事業企画課メール・インタビュー)

* * *

☆公演詳細はこちら

NEW-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)