日本を代表する若手トッププレイヤーたちが京都でフォーレの傑作に挑むコンサート「フォーレに捧ぐ――北村朋幹×エール弦楽四重奏団」(11/10開催)。

今回は、作曲家・音楽評論家でフランス音楽に詳しい野平多美さんに、フォーレの音楽と今回演奏される「ピアノ五重奏曲」について特別にご寄稿いただきました。

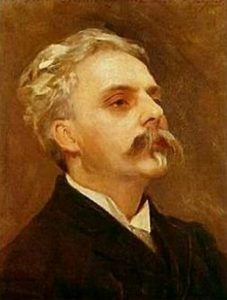

フォーレの音楽とそのピアノ五重奏曲の魅力/野平多美

フォーレの音楽は、とにかく身を委ねて聴く。それが最上の方法と分かっていても、何かと詮索してしまうのが人間のサガである。では、何を頼りに聞いたらいいのか。実は、もっとも重要なのが、いつもより“耳を開き”瞬間瞬間の“音楽の場を楽しむ”ことが有効である。

“音楽の場”とは、豊かな響きの移り変わりであったり、何か主張するテーマとその背景であったり。これは、古典派からロマン派の音楽を中心に聴いている方には察知するのがお得意なはず。しかし、フォーレの音楽で難しいのは、句読点が曖昧なこと。バロックー古典派―ロマン派では、何か断言するような締めくくりが出てくるのが拠り所なのであるが、それがなかなか聞こえてこないのである。だから、聴き始めは、行先知れずの、その音楽の宙吊り状態を楽しむのが秘訣である。そうしていると、自ずと音楽が必要な句読点に導いてくれる。

フランス近代音楽の三巨匠が、フォーレ、フォーレの弟子のラヴェル、そしてドビュッシーとすると、ラヴェルは、どれほど豊穣な響きで推移しても、音楽の句読点がとても明確である。輪郭も、くっきり描かれているので聴いていて迷子にならない。絵画で言えば、ゴーギャンか、美学的には異なれどロートレックの絵のようである。かたやドビュッシーは、細い線が幾重にも重なっても透明な響きが特長であり、近くで見すぎると何やら曖昧模糊としているが全体像が割と明確なモネやスーラの絵と似ていることは、ご存知であろう。では、フォーレはと言えば、実は絵の手法では難しく、同類の画家がなかなか思いつかない。突如とした色彩の転換が音楽で行われ、これは、ライヴで変化する音楽ならではの本質を捉えた見事な特徴と言える。つまり、聴いている者が期待するような音楽(調性・音響)の進み方をしないことが、フォーレの音楽表現の特長なのである。

知っておくべきことは、フォーレの音楽は、基本的にオルガン音楽がその源流になっているということ。それを頭に置いてフォーレ作品を聴いてほしい。しばしば下方にかたまる和声的な響きはそれに起因するものである。フォーレは、サン=サーンスの跡を継いでマドレーヌ寺院の正オルガニストを務めた。さらに、幼少の砌には、ニデルエイメール宗教音楽学校でグレゴリオ聖歌を学び、その和声付けなどの修練を重ねたフォーレの耳は、私たちが親しんでいる長調、短調の2極化の音響だけでなく、教会旋法の響きも根底にあるのだ。ちなみに、父親が校長を務めていたピレネ地方の小さな村モンゴジの師範学校の教会堂にあった小オルガンは、フォーレが触れた最初のオルガンで、本当に素朴な音がしたのを覚えている。

和声を詳しく見ると、三和音が基本形(ドーミーソ)で示されるのは、非常に間遠になっている。あとは、三和音の転回形(ミーソード、ソードーミ)の響きを好んでいて、そして属七の和音(ソーシーレーファ)は、圧倒的に第2転回形(レーファーソーシ)をフォーレは多用した。

そして音楽の中に時折見られる決然とした表情は、フォーレの信条そのもの。

パリ音楽院の院長時代には、時代に即して必要なものと不必要なものを見極め、科目の新設や教授たちの選考もとても潔く決断したという。これを、音楽院のロベスピエールと呼んだ人もいるほど。人情に流されないで信念を貫くのが、フォーレ流なのである。

「ピアノ五重奏曲」のそれぞれの背景を見ると、1909年作曲の第1番は、人生の中でも自らの感情を隠さずに恋愛に創作に、とても豊かな時代の作品。フォーレ独特の温かな厚い響きも、人生の満足度が表れている。

第2番は、それから後、亡くなる(1924年)前、最晩年の1921年に聴覚の異常と戦い、また病を得ながらも、内的な音を深く深く探求する方向性にある作品なので悲壮感が漂う。

聞きどころは、先述した和声の変化と、オルガニストとしては心から崇拝するバッハの対位法的な書式に洗練さを加えた、各声部の見事な絡み合いであろう。

若い演奏家が、この老成した音楽に高いテクニックとフレッシュな音楽感覚で挑むのは、聴く者にとってとても興味をそそられる。健闘を大いに期待したい。

野平 多美(作曲家、音楽評論家)

国立音楽大学を卒業後、フランスに渡り、パリ国立高等音楽院において作曲理論各科を卒業。1990年に帰国。国立音楽大学講師、東京学芸大学講師を経て、現在、お茶の水女子大学非常勤講師。2005年よりアフィニス文化財団研鑽助成委員、18年6月よりアフィニス文化財団理事を務めている。日本フォーレ協会、日本ベートーヴェンクライス会員。

国立音楽大学を卒業後、フランスに渡り、パリ国立高等音楽院において作曲理論各科を卒業。1990年に帰国。国立音楽大学講師、東京学芸大学講師を経て、現在、お茶の水女子大学非常勤講師。2005年よりアフィニス文化財団研鑽助成委員、18年6月よりアフィニス文化財団理事を務めている。日本フォーレ協会、日本ベートーヴェンクライス会員。

作曲家としては、ギターのための「Water drops」(2017/CD・NAXOS「福田進一・日本のギター音楽No.4」に収録)、絵本と音楽の会「ぐるんぱのようちえん」(作曲、音楽構成2016)ほか作・編曲を多く手がけている。音楽評論家としては、「音楽の友」ほかで健筆を揮うほか、トッパンホールの企画アドヴァイザー(1999~2001)、軽井沢の音楽祭などや都内の演奏会の公演企画に携わり好評を得ている。2018年には、野平一郎作曲・室内オペラ「亡命」の台本を書き下ろし話題になった。

主要著書は「魔法のバゲット ~ マエストロ ジャン・フルネの素顔」(全音楽譜出版社)、 「フォーレ声楽作品集」(共著/同)などがある。

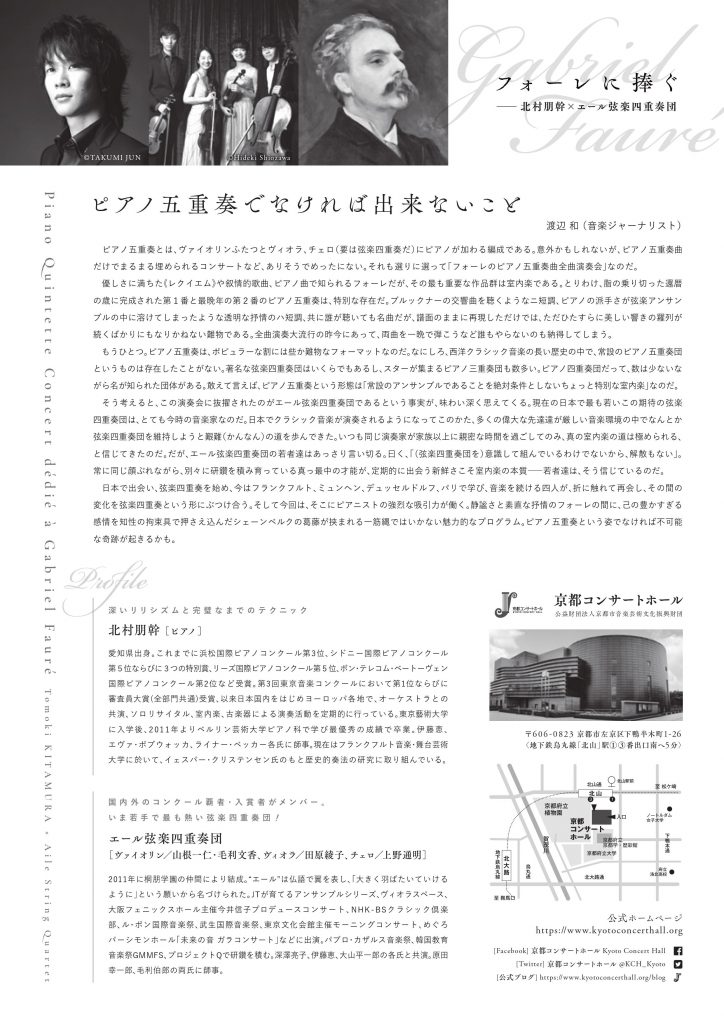

★「フォーレに捧ぐ――北村朋幹×エール弦楽四重奏団」(11/10)の公演情報はこちら

★出演者特別インタビュー

①「北村朋幹さん×山根一仁さん(前編)」

②「北村朋幹さん×山根一仁さん(後編)」

③「田原綾子さんインタビュー(前編)」

④「田原綾子さんインタビュー(後編)」

――こんにちは!お忙しい中、京都コンサートホールまでお越しいただき、ありがとうございます。さて、

――こんにちは!お忙しい中、京都コンサートホールまでお越しいただき、ありがとうございます。さて、

-724x1024.jpg)